الصوفي والدرامي والغرائبي في الليلة الأخيرة للملك

في رواية “الملك في بجامته” للروائي العراقي خضير فليح الزيدي، يضعنا الروائي أمام ثنائيات السرد والتاريخ، أو الواقعة والحكاية، وهي وحدات مكتوبة بطريقة البناء المشهدي، والقائمة على وجود وحدات تفترض وجودها عينا المؤلف والمخرج، وكلاهما ينقلان فكرة الصراع من الحدث الواقعي إلى الحدث المسرحي.

الحدث الواقعي هو واقعة اغتيال العائلة المالكة بالعراق في 14 يوليو 1958، والحدث المسرحي هو تقصي هذه الواقعة عبر تشظية الواقع، وعبر استدعاء تقانة البناء المشهدي، وما يشبه البولوفونية السردية التي توظف تعددية الأصوات لتقديم شهاداتها عن الحدث.

الذاكرة المتخيلة

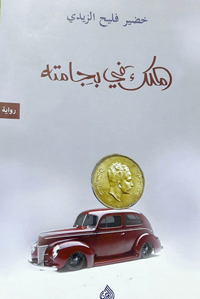

تقوم الرواية، الصادرة عن دار الرافدين ببيروت، على مشاهد سردية متعددة، بعضها يقوم على سردنة الواقع، والبعض يفترض لعبة التسمية للإيهام بالواقعية، وبأنّ ما جرى كان محاولة ماكرة من المؤلف لفضح الواقع المعاصر، الواقع الدموي من خلال تقديمه مشهد الدم الذي صنعه قتلة العائلة المالكة، والذين تركوا صورة داكنة للوباء السياسي، والذي اصطنع له الروائي نظيرا سرديا عبر رمزية وباء الطاعون الأسود، ذلك الذي أثارته الجرذان التي هاجمت المدينة، وهي لعبة سيميائية لتورية ظاهرة وبائية العنف والفرهود والعشوائيات والشعوبيات التي سحقت القيم الرمزية للتحضّر، ولروح المدنية والسلم الأهلي في المدينة، لتبدأ بعدها حاكمية العسكر ورعب الانقلابات الدامية.

السرد والتاريخ، يثيران أسئلة لا حدود لها، إذ تتحول موضوعات الحقيقة والوثيقة والتخيّل، إلى فضاءات للكتابة، وإلى مغامرات في القصِّ الروائي، بوصفه التمثيلي، أو بوصفه حكايات تحكيها شخصيات واقعية أو مُتخيَّلة، لكن التمثيل والحكي في هذا السياق يبقيان جزءا من اللعبة التي تقترحها الذات الساردة

العنوان “الملك في بجامته” هو العتبة الأولى التي تقودنا إلى فضح ملابسات ذلك المشهد الدامي، إذ ينفتح على مشاهد ثانوية -واقعية وسردية- لكنها لا تقل رعبا ودموية عنه، فالإعدام المسرحي الفنطازي لـ”جميل قره تبي”، بعد محاكمة ضاجة بالسخرية المُرّة، والتي قد تكون تورية لسخريات أكثر مرارة، ولاستغراقات كثيرة في المسكوت عنه بالواقع العراقي، وكذلك السجن المؤبد لـ”الزنكي” بسبب خيانته، وتورطه مع العساكر الانقلابيين، وهي شهادات تُثير الكثير من الأسئلة حول خفايا حادثة قتل العائلة المالكة.

الذاكرة تصطنع لها رواة، لكنهم غير واقعيين أحيانا، أو ربما مسكونين بوهم القوة/ الثورة، أو أيديولوجيا السلطة، وهي بطبيعة الحال تخضع لاستيهام الذات الساردة من جانب، وإلى تهويمات اللاوعي الجمعي الذي فرض مخياله على سرد الأحداث، وعلى سيميائية العرض المسرحي من جانب آخر، وكلا الأمرين يحضران بوصفهما جسد المادة الواقعية، والمادة الدرامية في الرواية، حيث حركة الوحدات السردية تتبادل مواقعها عبر المادتين، وعبر تقانة التصرف “التأليفي” بالشخصية في السياق الدرامي، والذي بدا أكثر أهمية من السياق الواقعي، وكأنّ الروائي يجد في الدراما مجاله الأكثر تحررا لقراءة الأحداث الغامضة، ولفضح تفاصيلها عبر تصميم مجموعة من الوحدات السردية والشخصيات المتخيّلة، وعبر توظيف منظور السارد المؤلف في شخصية خالد الشيخ، شيخ المؤلفين المُصاب بخفّة البول، وعبر تبني “نظرية الاستعادة التاريخية” لمعالجة الحدث، وعبر اختيار مجموعة من الأمكنة؛ مقهى المعتزلة، عالم الملاهي، فضلا عن توظيف عدد من الشخصيات العمومية كالراقصات، القوادات، البغايا، الأصدقاء، للانتقال بالفعل السردي إلى مستوى “البؤرة السردية المفتوحة” التي تكشف عن تعالقات هذه الوحدات والشخصيات مع مشهد المذبحة، وعبر ما يتبدّى في سردنتها من صور لذاكرة مُدانة، ومرعوبة، مهدت لسرديات تاريخ طويل من الرعب والصراع الأهلي.

سردنة الذاكرة هي الحيلة السردية التي مارس من خلالها الروائي لعبته في حفر التاريخ، وفي تعرية صراعاته الداخلية، والكشف عن عوالم ضحاياه، ورغم أنّ الروائي لم يقترب من العالم السري للسلطة الملكية المتداعي سياسيا واقتصاديا وأسباب نشوء المعارضات.

الشخصيات والأمكنة

شخصيات الملك فيصل الثاني وخاله الأمير عبدالإله، والباشا نوري السعيد والنساء الملكيات تبدو هامشية في الرواية، وربما شخصيات إسنادية تدعم فكرة تصميم المشهد في إطار “السرد الواقعي”، لكن المهم في هذه الرواية هي شخصيات “الظل الاجتماعي” في الواقع، والتي تمارس وظائفها السردية عبر ما يمور في البنية الصراعية للحدث الدرامي، وعبر تحريك وحدات السرد وأحداثه، ولا سيما شخصية “جميل قره تبي” الذي أعدمته السلطة بتهمة الخيانة، وصديقه “موسى الشعار” الذي صار رئيس فرقة العزف الجمهوري، و”الزنكي” الشخصية الخائنة والشائهة، وشخصية “حمدان العباسي” التي قامت بتنفيذ عملية قتل العائلة المالكة في قصر الرحاب الملكي، وانتهاء بشخصيات “الست سعاد بديوي” مسؤولة السلامة الفكرية في المعهد، المتصابية في سلوكها، وشخصية المخرج “نورس” فضلا عن شخصية “الكوني” وشخصية “السيد المنذري” بنزعاته الصوفية والغرائبية.

كل هذه الشخصيات تجد سيرتها وتحولها في مسرحية مهملة لمن يسميه الروائي بـ”المؤلف المغمور”، تلك التي تتحول فيها الأحداث البسيطة والمهملة في روايته إلى وقائع وصراعات معقدة، وإلى مكاشفة لتعرية تاريخ العراق السياسي منذ عام 1958 وإلى مرحلة ما بعد 2003 بكل رعبها ومخاضها وتحولاتها الوجودية والفكرية العاصفة والمُفارِقة.

أكثر شخصيات الرواية هي أضحيات لواقعها، ولضعفها، ولرثاثتها، وكأنها عبر هذا التمثيل السردي تقدّم رثائها للتاريخ العراقي، ولفكرة القربان التي تقدّمها الجماعات العراقية للسلطة، والانقلاب، والحرب.

كلّ ما يحدث في الرواية هو بقصد الإيهام، فالزمن ليس سياسيا في الواقع، لكنه زمن نفسي في السرد، لأنّ الروائي لم يقدّم معطيات سياسية لها علاقة بسيرة الملك أو الخال الذي يُدير خفايا الأمور، بل أعطانا انطباعَ مَنْ يكتب الليلة الأخيرة لسقوط ذلك الحكم، على طريقة “ليلة سقوط غرناطة” بكل نبوءاتها.

المكان الواقعي قصر الرحاب، ومقهى المعتزلة، ومناطق بغداد القديمة بدت وكأنها شاحبة وغير أليفة أمام اضطراب الشخصيات التي تبحث عن خلاص نفسي أو وجودي، أو تاريخي، وهو ما بدت اللعبة السردية أكثر تمثيلا له، فبدت مسرحية “المؤلف المغمور” وكأنها مسرحية شخصيات/ شهود، وأنّ الزمان والمكان هما وحدات صيانية لاحتواء ما تنطوي عليه تلك الشخصيات من هواجس، وهي تعيش لحظات وجودها المضطرب، لتتحول إلى أمكنة معادية بعد سيطرة العسكر على الحكم، وقتل الملك الصغير.