الأزمة الليبية: أمنية أم سياسية

تقضي مهمة البعثة الأممية إلى ليبيا بإزالة الألغام التي تقف في طريق الحل، لكن المتابع للشأن الليبي يجد أن العكس هو الحاصل حيث تحولت الجهود الأممية إلى لغم إضافي وأحد العراقيل التي تعمل على تقويض محاولات حل الأزمات الأساسية في البلاد، وذلك من خلال عدم الحسم في ملف الميليشيات والاعتراف بشكل صريح ومباشر بأن الميليشيات هي أس الأزمة في ليبيا وطالما بقيت موجودة وتمتلك السلاح فلن يكون هناك غير الفوضى، الأمر الذي دفع الجيش الليبي إلى اتخاذ المبادرة بقرار الحسم العسكري ووضع ترتيبات أمنية مناسبة تضمن إبعاد الميليشيات وتعيد إلى العاصمة أجهزة الدولة الرئيسية.

هل الأزمة الليبية أمنية أم سياسية؟ وهل ينهيها جيش أم غرباء من صنّاع الأزمة أنفسهم؟ تحيل الإجابة على هذين السؤالين إلى طرح أسئلة أخرى فرعية للوصول إلى الصورة كاملة. هذه الأسئلة هي من صنع الأزمة الليبية؟ وأين؟ وكيف صُنعت؟

حتى نتجنب التيه في طوفان الأفكار العاطفية، دعونا نضبط الإجابة على الأسئلة المفتاحية بحصرها في جملة من النقاط للكشف عن خلفيات الإصرار الخاطئ الذي يتبناه غسان سلامة قائد بعثة (القاضي – الجلاد) الأممية ومن يدور بفلكه من سياسيي الصدفة المحليين، لإجبار الليبيين على القبول بوهم تصنيفهم لأزمة ليبيا تصنيفا سياسيا.

رغم أن سلامة هو المبعوث الأممي الوحيد حتى الآن الذي قدّر له الوقوف المباشر على الفشل الذريع لاتفاق “الصخيرات السياسي”، إضافة إلى كونه أكثر من عايش، من بين أقرانه، تداعيات هذا الاتفاق الكاملة حد اضطراره إلى نسفه مرة بإعلانه بإحاطة مبكرة وجريئة له أمام مجلس الأمن الدولي عن موت اتفاق الصخيرات، وأخرى عند تأبينه للاتفاق بقصيدة المؤتمر الجامع التي أوقفها بحلقه انطلاق حرب “الرابع من أبريل” لتحرير طرابلس من الإرهاب والعنف والفساد وفوضى السلاح، وهي حقائق لا يكاد سلامة يعترف بوجودها وإن فعل فعلى مضض أو لأسباب توظيفية لبلوغ غايات أخرى.

ولعل من أغرب ما أثار عجب المتابعين للأزمة الليبية جمع سلامة بين استمرار تمسكه بالحل السياسي الموهوم لأزمة العنف الليبية، وإعلانه الصادم بمؤتمره الصحافي الذي عقده بتونس يوم الرابع عشر من يونيو صحبة خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسي، عن جهله بماهية “القضية التي تؤسس للمشكلة السياسية الليبية”.

وحتى يصادق على هذا الاعتراف أعلن عن لجوئه إلى محاولة تجاوز هذا المأزق بترتيب لقاءات موسعة مع من أسماهم بـ”أطراف الصراع الليبي” (رغم أن جل من يعنيهم بهذا الوصف لا علاقة لهم البتة بأزمة ميادين العنف الليبية إلا بقدر ما تقرره عليهم الميليشيات نفسها)، وذلك لسؤالهم، بحسب سلامة، عن ماهية المشكلة السياسية والخلاف بينهم. ليُلحق ذلك بتشكيل شراكة محلية أممية تسعى لإيجاد الحل الأسطوري المفقود للأزمة السياسية الليبية بحسب زعمه.

من صنع الأزمة الليبية

عندما دخلت حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا سنة 2011، كانت غاية الأمم المتحدة تهيئة البلاد للتأسيس لواقع تحتكر فيه الميليشيات حصرا حيازة السلاح واستخدام العنف اللامشروع. بعد أقل من ثلاث سنوات من تاريخ سحق الناتو لسيادة الدولة الليبية، التي توزعت بين تنظيمات الميليشيات الجهوية والقبلية وتنظيمات القاعدة وأنصار الشريعة وتنظيم داعش، دخلت البلاد في حالة الفشل الكامل.

ولم تحظ ليبيا، التي لا تزال حتى هذه اللحظة غارقة في أوحال السياسات الكارثية للأمم المتحدة ومجلس الأمن وحلف الناتو، بأكثر من اعترافات هامشية (على أهميتها المستقبلية) صدرت عن أندرسون راسموسن وباراك أوباما وفلاديمير بوتن وفرنسوا هولاند وإيمانويل ماكرون وغيرهم من زعماء العالم الذين تورطت سلطات بلدانهم في سحق الدولة الليبية والتي أقروا فيها بوضوح بتحول التدخل العسكري في ليبيا والسياسات التي اتبعتها الأمم المتحدة إلى خطأ جسيم ألقى بالدولة الليبية في أتون الفوضى والعنف والفشل. بيد أنه لم تترتب على هذه الاعترافات مواجهة المتورطين لأي عواقب قانونية.

اتخذت الأمم المتحدة منحى إضافيا لتأكيد تدميرها للدولة الليبية بتهيئة الأرضية بأن يحتل رئيس وزراء بالغ الضعف والثقافة السياسية لأعلى منصب بدولة لا تزال تنزف، واكتمل مخطط التأسيس للعهد الميليشياوي بسيطرة أمراء حرب على مناصب وزير الدفاع والداخلية ورئيس الأركان بحكومة. والبعد الأبشع لهذه الحملة تمثل بالسماح للمهمشين وأصحاب السوابق من الشباب بتشكيل الميليشيات والانضمام إليها. ونتيجة للسياسات الكارثية للأمم المتحدة يعيش الليبيون حتى هذه اللحظة تحت رحمة حالة “توازن الرعب”.

دور الجيش الليبي

“يقوم الجيش اليوم بتصحيح أوضاع أمنية مستعصية، لم يكن من الممكن معالجتها بغير هذه الطريقة”، كانت هذه العبارة هي الجملة الأبرز التي وردت في حوار المشير خليفة حفتر الذي أجراه يوم 19 يونيو، والتي لخص بها طبيعة نظرة الجيش للأزمة الليبية باعتبارها “إشكالا عنفيا أمنيا”، ولم يختزل فيها حفتر حقيقة نظرة الجيش للأزمة الليبية فقط، بل وجسد فيها أيضا نظرة أغلبية الليبيين لأزمة بلادهم.

جاء هذا التصنيف للمحنة الليبية متفقا تماما مع مخرجات ورقة بحثية للجيش سبق له أن طرح فيها أسئلة من نوع: هل يمكن اعتبار الميليشيات جماعات مسيسة لها قضايا وأهداف سياسية يمكن التعاطي معها وإخضاعها للتفاوض العام بما يمكن أن يكون مفيدا لمستقبل البلاد؟

بيد أن تلك الورقة خلصت في أعقاب قيامها بالتحليل البياني للمئات من نماذج المواصفات الشخصية لأمراء الحرب وطبيعة الأحداث والمواقف وأنماط الأمن والسلوك والحياة والأداء المؤسسي العام والخاص المستحدثة المترتبة على وجود هؤلاء وجماعاتهم المسلحة ومراجعة الزخم الهائل للتقييمات الواردة بالتقارير الاستخبارية وتقارير المنظمات الحقوقية والجنائية والاقتصادية والبيئية المحلية والدولية حول ليبيا، إلى أن عواقب الوجود الميليشياوي لم تخرج عن انتشار السلاح المارق وازدهار الجريمة الطارئة والمنظمة واتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية كما وكيفا وتنامي الطغيان الجهوي للمدن المتعسكرة على حساب هيبة وسيادة الدولة التي أصيبت بمقتل.

وجاء من بين النتائج والتوصيات الإقرار الصريح للجيش الليبي بحق اعتبار أن ما ارتكبه الناتو من اختزال شخص معمر القذافي بمؤسسة الجيش ودوائر منظومة الأمن القومي وقيامه بسحقهما واستبدالهما بالعصابات المسلحة، إنما هو جريمة غير مبررة ولا بد من تصحيحها واحتواء ومعالجة عواقبها التي لن تكون إلا أمنية.

ولا بد من مباشرة المعالجة بأسرع الآجال التي يسمح بها تعافي الجيش وتطور قدراته على تحمل أعباء هذه المواجهة. كما اعتبرت الورقة اعتراف معظم قادة الدول الكبرى الذين قادوا هجوم الناتو على ليبيا بأن ما قاموا به بليبيا كان عملا خاطئا، السند الدولي الأبرز المبرر لحق الجيش في التدخل لتصحيح ذلك الخطأ الجسيم.

جاءت جملة البيانات والإحصاءات التي جمعتها ورقة الجيش حول العواقب المترتبة على هذا الوجود الميليشياوي لتؤسس للعقيدة اليقينية للجيش الليبي باعتبار أن الأزمة الليبية إنما هي أزمة “إشكال عنفي أمني” باقتدار.

تدبير الميليشيات لانقلاب مسلح دموي ضد المسار الديمقراطي الناشئ في العام 2014 كان لأسباب تتصل برفضهم لخسارة مواقع النفوذ المتحكمة بخزائن المال العام، وهو ما برهن عليه (خلافا للانقلابات المسلحة التقليدية) اكتفاء انقلابهم باحتلال العاصمة التي تشكل بالنسبة إليهم مركز السيطرة على الموارد المالية والنفوذ المجتمعي اللازم لابتزاز الناس والدولة.

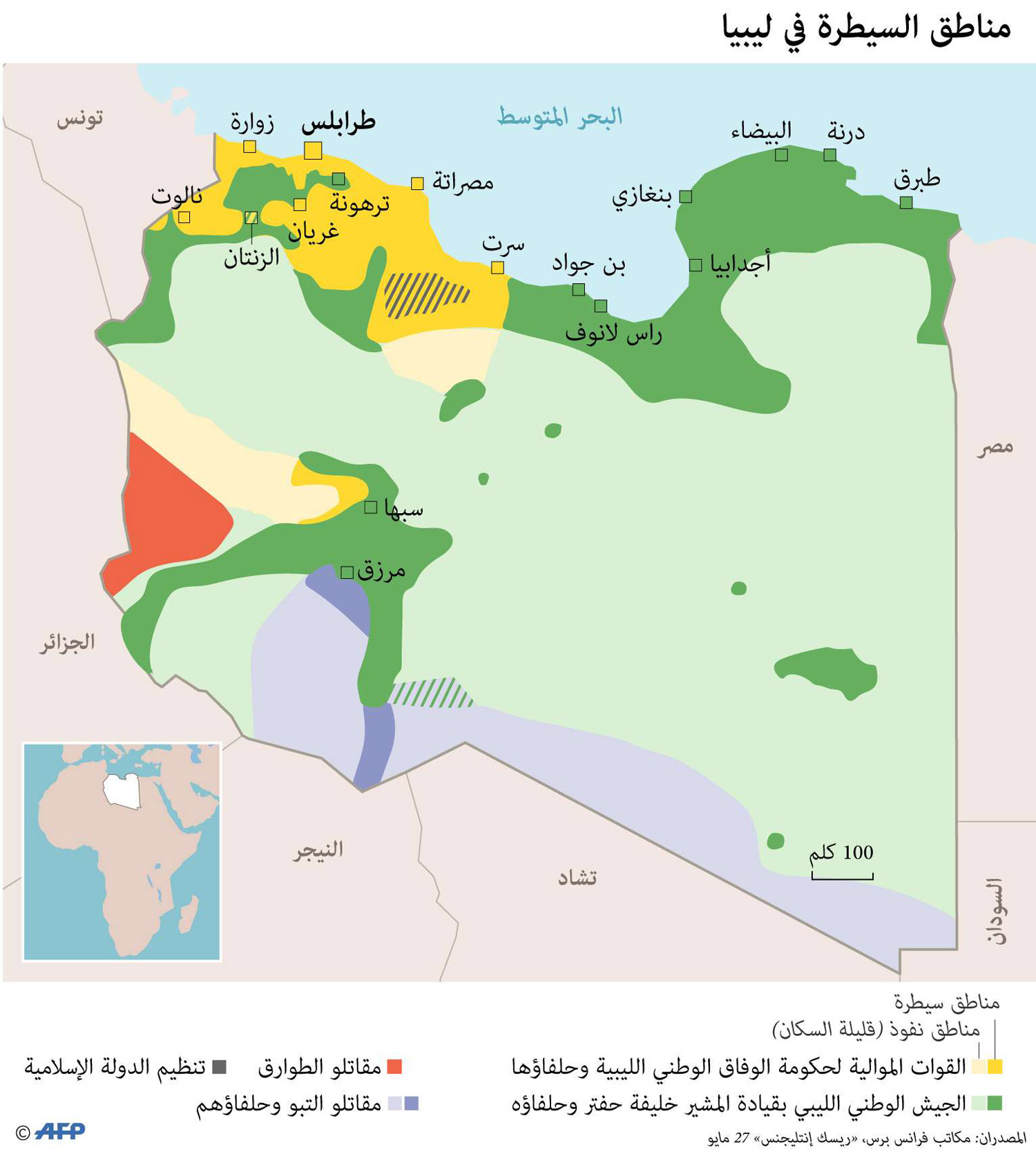

وكان من الطبيعي أن يؤدي واقع الإفلات من العقاب الذي أشاعته هذه الميليشيات إلى نجاحها في تنفيذ انقلابها. وأدى ذلك إلى تقسيم ليبيا إلى شرق وغرب وتعريض جنوب البلاد إلى حالة من الانهيار السيادي والفشل السياسي، قبل أن تقوم نفس العصابات المسلحة بتقسيم كل إقليم ومدينة إلى دويلات ميليشياوية جهوية ومناطقية وقبلية متناحرة وسعت من انتشار قانون الغاب والحروب العبثية.

تشريع أبواب الفوضى

رغم أن انتشار الجماعات الإرهابية جاء نتيجة طبيعية لسياسات الأمم المتحدة ضد الليبيين، إلا أن الميليشيات كان لها الدور الرئيسي في توفير البيئات الملائمة لانتشار الجماعات الإرهابية وخاصة الأجنبية. ولم يكن من الغريب أن تدفع المكاسب الكبيرة الميليشيات إلى لعب دور رئيس في انتشار الجريمة المنظمة.

كما فتحت الميليشيات أبواب السلطات العليا على مصاريعها أمام الأشخاص غير المؤهلين سياسيا وعلميا والفاسدين من أصحاب السوابق الجنائية والإرهابية، حيث لم يعد بإمكان أي شخص تقلد أي منصب سياسي أو إداري دون موافقة ودعم مباشر من الميليشيات، ما أصاب الحكومات المتوالية وكافة مؤسسات الدولة بالشلل والفشل.

نجحت الميليشيات في تدمير كافة القطاعات الخدمية تدميرا شاملا بنهب أصولها وتجهيزاتها وخاصة الوزرات والمرافق الصحية والمدارس والجامعات ومحطات الكهرباء ومنشآت النهر الصناعي والمحاكم والسجون ومراكز الشرطة ومقار الشركات والمشاريع، إلى جانب توريطها في توريدات وهمية نهبت مقابلها عشرات ومئات الملايين دون أن يصل شيء إلى مخازن القطاعات المعنية، كما حولت حروبها الإجرامية إلى واحد من أكبر ملفات الفساد الأسطوري التي عرفها العالم تحت ما أسمته بـ”ملف الجرحى”.

اعتراف معظم قادة الدول الكبرى الذين قادوا هجوم الناتو على ليبيا سنة 2011 بأن ما قاموا به كان عملا خاطئا اعتبر السند الدولي المبرر لحق الجيش في التدخل لتصحيح ذلك الخطأ الجسيم

تحت حكم الميليشيات، فتحت البلاد على مصاريعها أمام دخول جيوش أجنبية وأشهرها القوات الإيطالية التي اعترفت وزيرة الدفاع الإيطالية بوجودها والتي يزيد عددها عن 500 جندي ما زالوا يحتلون مدينة مصراتة حتى اليوم إلى جانب قوات أخرى تحتل مستودع مليتة للغاز و300 عسكري من القبعات الزرقاء الذين يحتلون قرية النخيل ويتحركون داخل البلاد لحماية تنقلات غسان سلامة ونائبته، إضافة إلى المئات من الجنود الأتراك الذين يحتلون مساحات من العاصمة طرابلس ومصراتة لتقديم خدمات حربية للميليشيات الإسلامية.

ونتيجة لكل ما سبق ذكره تكونت لدى الجيش الليبي قناعة جازمة باتجاه اعتبار علاقة الميليشيات بالمجتمع الليبي لا تزيد عن علاقة إشكال عنفي أمني تورط فيه شعب غلبه على أمره تدخل عسكري أجنبي خاطئ، وهذا التهديد الاستراتيجي المستعصي لا يمكن معالجته إلا عبر طريقتين:

- النزع السلمي التقليدي للسلاح وتفكيك وإيجاد تسوية للكميات الضخمة من الأموال العامة وأصول الدول العينية التي نهبتها الميليشيات وتوفير ملاذات خارجية لعدد من الذين يتوقعون الفتك بهم من قبل ضحاياهم وجموع السكان عقب نزع سلاحهم.

واعتمد الجيش كثيرا في مسعى إنجاز مهمة نزع السلاح وتفكيك الميليشيات ضمن بعدها السلمي على صانع الأزمة الليبية نفسه وهو الأمم المتحدة، كما زادت آمال الجيش بالحل ضمن هذا الاتجاه مع توسع تدخل الأمم المتحدة بليبيا لحل النزاع ومعالجة الانقسام الحاد الذي ضرب البلاد في أعقاب الانقلاب الذي عرف باسم “انقلاب فجر ليبيا” في العام 2014، والذي قسم البلاد إلى سلطتين سياسيتين متنافستين ومتعاديتين.

لم يتأخر الجيش في المشاركة في كل تفاعلات هذا التدخل الذي انتهى لاحقا إلى ما سمي باتفاق الصخيرات حد مشاركته في اختيار مندوب عنه بالمجلس الرئاسي. واستمر هذا التعاون من ناحية الجيش حتى اللحظة التي تأكد له فيها عدم جدية الأمم المتحدة في تقديم حل صادق وعملي وفاعل، بل واكتشف ضعف وتهميش البعثة الأممية حتى من جانب مجلس الأمن الدولي نفسه الذي تعد البعثة الأممية ممثله السياسي الوحيد في ليبيا.

سبب ذلك انقسام المجلس الحاد تجاه القضية الليبية. وحتى تعوض البعثة الأممية هامشية تأثيرها على مجلس الأمن لم يكن أمامها من سبيل للحفاظ على بقائها بليبيا المرتبط بامتيازات موظفيها ومرتباتهم العالية غير اللجوء إلى إنتاج سياسات مخادعة كانت آخر مظاهرها الجلية تورط غسان سلامة في ما عرف بخطة الترتيبات الأمنية التي لم تزد في حقيقتها عن تعزيز الوجود الميليشاوي لنقله من حالة الاعتراف المحلي العرفي بوجوده التي انتزعها هذا الأخير كرها عبر استخدام القوة ضد السلطات المحلية، إلى مرحلة شرعنة واعتراف الأمم المتحدة نفسها بهذه العصابات المسلحة.

عنى هذا تورط البعثة الأممية في تغيير اتجاه ضغوطها عمدا من مسارها الطبيعي نحو الميليشيات بالتركيز على نزع سلاحها وتفكيك جماعاتها، إلى توجيه هذه الضغوط نحو الشعب الليبي نفسه لإجباره على القبول بالتعايش مع أمراء الحرب وصعاليك الميليشيات.

وحتى يشهر سلامة موقفه هذا للجميع قام بشن حملة ضارية ضد محمد سيالة وزير خارجية حكومة الوفاق عقب تصريح هذا الأخير بحاجة ليبيا إلى بعثة أمنية وليس بعثة سياسية، وهو ما كان سيؤسس لحالة توافق كبير بين سياسي محلي ضليع ونظرة الجيش الليبي وأطراف إقليمية ودولية للأزمة الليبية باعتبارها أزمة عنف أمني خالصة.

وحتى يزيد سلامة من فاعلية ضغوطه لإجبار الليبيين على الاندماج مع خطته القاضية بدمج الميليشيات في قلب النظامين العسكري والأمني للدولة، قام بمواصلة ضغوطه باللجوء إلى حشو حواراته الخاصة وخطاباته العامة بالعبارات المسيئة لليبيين ضمن حملته لإجبارهم على القبول بترتيباته الأمنية الميليشياوية التي كان أخطرها إصراره على التفاخر بهذا الإجراء بآخر إحاطتين له أمام مجلس الأمن الدولي واعتبار ذلك من بين أهم إنجازاته التي تستدعي الاحتفاء بها. وهنا وجد الجيش نفسه مجبرا على الاتجاه نحو الطريقة الثانية لنزع السلاح وتفكيك الميليشيات وهي آلية الحل الأمني المباشر القائم على نزع السلاح وتفكيك الميليشيات.

تسييس الأزمة

حتى تكون الأزمة الليبية سياسية يجب أن ترتبط بفكرة بين “الدعشنة” أو الصراع الإثني والطائفي، وهو ما لن يجرؤ سلامة على الأغلب على طرحه على الليبيين:

- الدعنشة السياسية للأزمة: أولى الحالات التي يمكن لغسان سلامة أن يمنح بها الهوية السياسية للأزمة الليبية هي اعترافه بحق تنظيمات داعش والقاعدة وأنصار الشريعة بالمشاركة في حل الأزمة من خلال السماح لها بطرح تصوراتها لشكل الدولة الليبية التي تتطلع إليها، ومنحها فرصة التنافس على اقتناع الليبيين بها.

- أثننة أو تطييف الأزمة: بينما تقوم الحلول السياسية بالدول متعددة القوميات التي تشهد نزاعات مسلحة على إنهاء هيمنة الطائفة على باقي الإثنيات والطوائف المستضعفة وإقامة دولة جديدة على أساس المواطنة والعلمانية في الغالب، تسعى ميليشيات مصراتة لقلب هذه الصورة رأسا على عقب من خلال مطالبتها بامتيازات سياسية وعسكرية واقتصادية وترابية استثنائية على حساب باقي الليبيين تجعل من مدينتهم كما لو كانت طائفة أو إثنية مهيمنة، وتعطي باقي الليبيين مجتمعين وضع الطوائف والإثنيات المغبونة.

مراهقة سياسية

جاءت انتفاضة فبراير مباغتة للشعب الليبي بسبب تأثرها بمتلازمة العدوى الثورية الإقليمية الناشئة عن إسقاط شعوب جارة لأنظمتها السياسية، وهو ما يعني افتقاد الانتفاضة الليبية لأي مشروع سياسي جاهز عند اندلاعها، أو حتى أثناء دوران آلة الحرب بسبب سيطرة المتمردين المسلحين الأميين وأشباه المتعلمين وأصحاب الخلفيات الإرهابية والجنائية على الجبهات التي كان يحرسها الناتو، إلى جانب سعة أعدادهم وانتشارهم واختلاف أهدافهم البعيدة عن بعضها البعض والمختلفة كليا عن الأهداف التقليدية لقادة الثورة.

طغى منذ البدايات ظهور مبادئ لثورة إسلامية تبغي إنشاء دولة على طريقة دولة بن لادن التي أنشأها في تسعينات القرن الماضي بأفغانستان، إلى جانب ظهور مبادئ لدولة فيدرالية وأخرى قبلية انفصالية وثالثة علمانية ورابعة ملكية وخامسة جمهورية. ولم تنته الفوضى التي نشرتها البعثة الأممية والأطقم الدبلوماسية والسياسية بمسامع أمراء الحرب عند هذا الحد، بل واصلت تسميم الأجواء ابتداء من طارق متري ومرورا بكل من خلفوه وانتهاء بغسان سلامة بزرع فتن الدعاية لفكرة “الدولة المدنية الخالية أو المنزوعة الجيش”.

صُورت الدولة المدنية في الأدبيات الأممية وخطاب السفراء الغربيين وكأنها نقيض صارخ لوجود الجيش، وهو ما عني بالضرورة تحريض الميليشيات وخاصة الإسلامية المتطرفة منها على رفض ومنع فكرة عودته. ويذكر في هذا السياق كيف ركز السفير الهولندي في أحد لقاءاته في العام 2014 على التمسك بتكرار نعت المؤسسة العسكرية الليبية ذات السبعين عاما في ذلك الوقت بـ”جيش القذافي” لأكثر من عشرين مرة خلال حديث له لم يزد عن نصف ساعة.

أما المضحك المبكي في هذه المسألة فهو قيام أمراء ومجرمي حرب تورطوا بعسكرة مدن وقرى ومناطق ونشر الصواريخ والأسلحة الثقيلة داخل منشآتها المدنية بتبني فكرة الدفاع عن الدولة المدنية، وإعلان استعدادهم للتصدي لكل رأي أو إجراء فيه دعوة إلى عودة المؤسسة العسكرية، بل والتأكيد على حرصهم المستمر في لقاءاتهم وبياناتهم على أن وجودهم المسلح الميليشياوي إنما يشكل وجودا أكثر من كاف لتعويض غياب الجيش الذي كانوا يصفونه تأثرا بالجهات الغربية بـ”جيش معمر”، وذلك قبل أن يبدأو خلال السنوات الثلاث الأخيرة بتحويل خطابهم نحو الربط بين عودة الجيش وعودة الدكتاتورية.

مثل هؤلاء لا يمكنهم حمل مبادئ ثورية، ولا حمل مجرد شبه مشروع لدولة شبه مدنية. وعليه فإن تجرؤ سلامة على عرض مبادئ فبراير أو ادعاء الحفاظ على شكل الدولة الحالي القائم بغرب البلاد باعتباره يمثل صورة الدولة المدنية كوجهين سياسيين للأزمة الليبية لن يستقبل من جانب المتلقين إلا بالسخرية من سلامة نفسه.