إدغار موران السينما كمادة للفلسفة واختراع المستقبل

إسطنبول - هل يستطيع الفيلسوف الذي قضى حياته كلها غارقاً في القضايا الفكرية العميقة ذات الطابع النخبوي، وفي الكتابة عن شؤون الإنسان المعاصر في مواجهة التحولات العنفية التي يشهدها العالم الراهن، أن يكون ناقداً سينمائياً؟

طرح الكثيرون هذا السؤال قبل أربع سنوات عندما تم تكليف الفيلسوف الفرنسي إدغار موران برئاسة لجنة تحكيم الفيلم الطويل في الدورة 13 من المهرجان الوطني للفيلم مدينة طنجة المغربية، وعلى هامش هذا السؤال ذي البعد الخاص والذي يصل إلى البحث مجدداً في مفهوم الناقد السينمائي ووظيفته، كان أصحاب الأصوات الرافضة للتكليف يقولون بأن موران ورغم اشتغاله ببعض القضايا السينمائية (أصدر كتابين: “السينما أو الإنسان المتخيل” في 1956 و”النجوم” عام 1957) إلا أن حقله المعرفي العلمي يبقى بعيداً عن السينما مرجعين أسباب التكليف إلى سيطرة الفرانكوفونية على عقل منظمي المهرجان، وفي مقابل هؤلاء كانت ثمة أصوات تقول بأن وجود موران على رأس هذه اللجنة الفنية يمنح المهرجان ذاته عمقاً فكرياً وثقافياً يحتاجه بوصفه تظاهرة فنية ثقافية، خاصة بفنٍ يحتمل الأفكار الثقيلة كما يحتمل الخفة والبساطة.

تخصصات المفكر

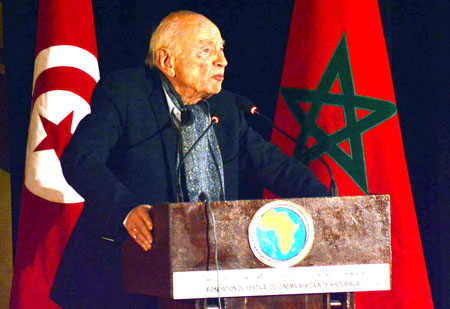

رغم انتهاء هذا الجدل آنذاك بانتهاء المهرجان، إلا أن أصداء المسألة عادت إلى الواجهة في الشهر الماضي عندما عاد موران إلى المغرب مرة جديدة عبر تكليفه برئاسة مهرجان السينما الأفريقية في خريبكة، حيث أطل على ساحة أفلام القارة السوداء المتنافسة، بسنوات عمره المديدة (95 سنة) مشاهداً ومحكّماً.

صحيح أن هذا الحضور لم تصاحبه ضجة إعلامية قوامها الجدل الشبيه بذاك السابق في العام 2012، إلا أن الأنظار كلّها توجهت إلى موران ذاته، وإلى سياقات اجتهاده الفلسفي والسوسيولوجي، ورؤاه التي تقوم بتحليل الأحداث الأكثر راهنية في سياق حياة الشمال والجنوب.

ولد إدغار نعوم في يوليو 1921 في باريس لعائلة يهودية هاجرت من سالونيك اليونانية إلى مرسيليا قبل أن تستقر في العاصمة الفرنسية، وقد درس التاريخ والجغرافيا ونال شهادة في القانون في العام 1942 قبل أن ينخرط في صفوف المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي.

في تلك الفترة تسمّى باسمه الحالي إدغار موران، وقد شكّلت تجربته السياسية بالعمل في صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي في هذه الفترة، أولى عتبات تفكيره النقدي حيث تخلّى عن شيوعيته التنظيمية والفكرية في العام 1951، ولكنه انتظر وقتاً طويلاً نسبياً حتى يصرّح بنقدها حيث صدر كتابه “نقد ذاتي” في العام 1959، أي بعد مرور ما يقارب العقد على نهايتها.

|

ولكن علاقته المستمرة بالماركسية والتي ظلت مدماكاً في منهجية تفكيره جاءت من ماركس ذاته، حيث يصرح موران في حوارٍ مع آنا سانشيز أستاذ المنطق وفلسفة العلوم وعضو معهد دي لا دونا للدراسات الجامعية بجامعة فالنسيا، تم نشره في مجلة “حكمة” بأن طريقة تفكيره استندت إلى المنهجية المتنقلة بين التخصصات، بالتجاور مع مفهوم الجدل الهيغلي. يقول “إن ماركس مثّل بالنسبة إليّ مفكراً متنقلاً بين التخصصات، بمعنى أنه كان بارعاً في العلوم الحديثة، كما وأنه مع تبحّره في الفلسفة فقد برع في علوم الاقتصاد وعلوم التاريخ وعلوم الأجناس، وفي الوقت نفسه كان أيضاً سياسياً.

ومن خلال فكره الفلسفي ومعرفته العلمية استطاع ماركس استخلاص العناصر المكونة للسياسة بصورتها العامة. كانت تلك هي الرؤية التي مكنتني من الانخراط في دراسة الفلسفة حين التحقت بالكلية الجامعية، فقد كانت الفلسفة في حينها تشمل علم الاجتماع وعلم النفس. وبدراستي علم الاقتصاد وجدتني، أيضا، أدرس علوم التاريخ، وعلوم القانون والعلوم السياسية. ثم أنني كنت أمتلك بالفعل خلفية ثقافية أدبية أعانتني على المثابرة، و كل هذا أمدني بأساس متجذّر في العلوم الإنسانية بالإضافة إلى قليل من الفلسفة”.

هذه التفاصيل التي شكّلت عقل موران، توضّح وبقليل من التأمل تعدّد الحقول المعرفية التي عمل عليها طيلة حياته، حيث تظهر قائمة طويلة جداً من مؤلفاته امتداد نتاجه الفكري بين الفلسفة وعلم الاجتماع والإبيستمولوجيا، والأنثروبولوجيا وغيرها، ما جعل رؤاه الشخصية تصهر كل التفاصيل العلمية في سياق نهج فكري يهدف وبشكل أساسي إلى تبيان مصير الإنسان والعالم في ظل الواقع الذي تختلط فيه المنجزات المكرسة لخدمة البشر، مع الأفعال البشرية التي تؤدي في الوقت ذاته إلى قتلهم عبر الحروب، وإلى سياق يؤدي إلى فنائهم عبر تدمير الحضارات الإنسانية لمقومات العيش على كوكب الأرض. يقول موران في حوار أجري معه في العام الماضي ونشر في أسبوعية “ليبدو” السويسرية وترجمه موقع “نفحة”، “إنّ عصرنا تَعولَم، وهذا يتطلّب منّا تفكيرًا شاملاً، فمشاكل اليوم، حتى الروتينية منها، تحتاج إلى خبراء ومتخصصين يعبّرون عن آرائهم، يقدّمون مقاربات جزئية وتقريبية، فكثيرون أيضا يحتمون بالكلّيات ممّن يعتقدون أنّنا نستطيع أن نرى كلّ شيء دون أن نولي اعتبارًا للجزئيّات في علاقاتها مع الكلّ. إنّنا نعيش حقبة ما قبل التّاريخ، بالنسبة إلى الفكر البشريّ، في عصر البربريّة، وإذا لم نفكّر بشكل معقّد فإنّنا نسارع نحو الكارثة. أؤكد على ما قلت (ما قبل التّاريخ) وليس نهاية الإنسانيّة، ويترتّب عن هذا الكثير ممّا يجب خلقه، واختراعه”.

السينما المعلمة

موران الذي يجد فيه المهتمون بالفلسفة وبالعلوم المذكورة أعلاه مادة تستدعي انتباههم دائماً، يمكن أيضاً للسياسيين والإعلاميين أن يجدوا ما يرضيهم في سياق مواقفه السياسية الراسخة، أو تعليقاته على الأحداث التي تجري في عالمنا المعاصر، وتؤثّر في تطوّره أو قراءة نزعات التحولات عند الأفراد المؤثرين فيه، ولهذا كان موران حاضراً في الإعلام دائماً، إنْ في حوارات تتركز على مسيرته الفكرية، أو في أخرى تتناول مواقف آنية، يستند فيها إلى مقولاته الحاضرة التي تبنى دائماً على ضرورة الانتصار للإنسان قبل أي شيء آخر، مع إيلاء مسألة الثقافة أهمية عظمى حيث يقول “تفتقر السياسات إلى الثقافة، فلا تملك الوقت للقراءة، حتى ما يصدره الاقتصاديون؛ فهم لا يتصفحون إلاّ تقاريرَ خبرائهم، فليس لديهم إذن سوى معارف جزئيّة يبنون عليها يوما بعد يوم نتائج غير صائبة. إنّنا في مرحلة أزمة شاملة في الفكر السياسيّ، المُنقاد بالليبراليّة الجديدة، فالسياسيون لا يتحدّثون سوى عن سبر الآراء، ومنحنيات البطالة، والنّاتج المحلّي الخام، والنموّ، والإحصائيات. وهو تفكير حسابيّ خاوٍ، فهناك أشكال أخرى للأمن غير النموّ”.

موران يؤكد على أننا في مرحلة أزمة شاملة في الفكر السياسي، المنقاد بالليبرالية الجديدة، فالسياسيون لا يتحدثون سوى عن سبر الآراء، ومنحنيات البطالة، والناتج المحلي الخام والنمو والإحصائيات. وهو تفكير حسابي خاو، فهناك أشكال أخرى للأمن غير النمو

لكن بالقياس إلى رأي موران السابق، هل يغرق السينمائيون في ما هو سينمائي فقط، حتى تجد يد الفيلسوف حين تمتد إلى مجالهم الفني والمعرفي الخاص مسوّغا لحضورها هناك؟

لا يحتاج إدغار موران إلى المسوغ في عالم السينما، فكتاباه في هذا المجال الفني صدرا في عقد خمسينات القرن العشرين، ثم أعيدت طباعتهما عدة مرات، وفي سنة 1961 شارك جون روش في إخراج فيلم “يوميات صيفية” الذي قدم في مهرجان كان السينمائي الدولي ونال جائزة النقاد، وفي أصل العلاقة بينهما يقول ” أنتمي إلى جيل علمته الكتب.. والسينما أيضاً” وهي “وسيلة للدفاع لأنها أداة للمعرفة”. كما أن السينما في أصلها فضاء مفتوح على المشاهدة والتفاعل من قبل الجمهور الذي يبني علاقته مع ما تقدمه وفق مرجعيات ذهنية، وضمن مرتكزات يستمدها من واقعه الاجتماعي، وضمن هذه العلاقة المتشابكة بين المنتج (الفيلم) وبين المتلقي، تنفتح فضاءات الباحث، الذي يريد أن يقرأ سرّ الفتنة بالضوء على الشاشة الكبيرة، ومن هذه الزاوية تصبح السينما مادة اشتغال إدغار موران، وغيره من الفلاسفة الذين اقتربوا من السينما في عملهم.

إن فضاء الفيلم السينمائي هو مادة قراءة فكرية طالما أنه يبنى على أفكار البشر الذين يعيشون في المساحة الإنسانية الواحدة، فالأفلام الروائية وبحسب موران هي أفلام واقعية تنقل العواطف الإنسانية مثل الحب، الصداقة، الكراهية، كما تخبرنا بالحياة اليومية للشعوب وتجعلنا نكتشف الشيء الأجمل وهو المتعلق بالتشابه والاختلاف عنا. فهذه الشعوب لديها الأحاسيس نفسها والآلام نفسها والمشاكل أيضا.. ففي هذا الفضاء الإنساني نجرّب تنوعه لأننا نرى اختلافاته، تفرده وأخلاقه لأن هذا الغنى الإنساني مبنيّ على التنوع”.