أدباء بدأوا بالرسم ثم صاروا روائيين ثم عادوا إلى الرسم

في الفصل السابع عشر من سيرة “إسطنبول: الذكريات والمدينة”، يشرع أورهان باموك في تقليب أوراق أحد أبرز مكونات هويته كروائي، وعنوان الفصل هو “متع الرسم”، يبدأ فيه من خربشات الطفولة، والتشجيع الكبير من أسرته الصغيرة الذي جعل توغله في مغامرة الألوان دون رجعة؛ رسومات لكائنات وأشجار ووجوه، سرعان ما تحولت إلى رسومات لفضاءات إسطنبول والبوسفور ومناظر طبيعية تستحضر لوحات موجة الطبيعيين الرومانسيين، كان أورهان باموك يسعى لاستكناه لغز تعلقه الدائم بهذا الفن، الذي أضحى هامشيا أو ثانويا في ممارسته، وهو الروائي المتحقق.

يطلع القارئ في هذا الفصل عن استمرار لوثة التصوير بالألوان المائية والزيتية حتى في أوج شهرته كروائي، باتت ملجأه المكين للتفريغ والتنويع والاستراحة في حالة العقم، أو إعادة اكتشاف معنى لأشياء تقف أمامها اللغة خرساء دون حيلة. وفي صفحات لاحقة نقرأ ما يلي “لم أستطع التخلص من تلك السوداوية العميقة؛ كانت تنتشر مثل البقع، وكانت الحقيقة المخجلة بعض الشيء أنني لا أستطيع الرسم إلا حين أتصور أنني شخص آخر. قلدت أسلوبا، قلدت فنانا له رؤية وطريقة متميزتين في الرسم ولم يكن هذا بلا طائل، لأنني لو أصبحت شخصا آخر، فقد صار لي أنا أيضا أسلوبي وهويتي. وقد زهوت قليلا بذلك. وكان هذا أول ارتباط حميم بالشيء الذي أزعجني في سنوات لاحقة، التناقض الذاتي… لا يمكن أن نكتسب هويتنا الخاصة إلا بتقليد الآخرين” (ص 328).

يبدو أن البحث عن الآخر هو ديدن كل أولئك الذين جعلتهم الرواية يحسون في لحظات ما أنهم متشظون، ومعجونون بهويات ومهارات ولغات متعددة، ويتجلى ذلك التشظي في البحث عن أساليب مغايرة وعن أدوات وحتى عن أسماء… لهذا يبدو الرسم هنا بقدر ما هو شفاء من علة مقيمة، عودة إلى الهوية الأخرى للطفل المسترسل في الوجود، الذي يسكن الدواخل دوما، ويتجلى تدريجيا كلما كفت اللغة عن منح القدرة على الرسم بالكلمات.

ذلك ما يطالعنا منذ الوهلة الأولى حين نستعيد تجربة الفنان والروائي الأميركي هنري ميلر، يمكن أن نتوقف طويلا عند رواية “مدار السرطان” باعتبارها علامة على نضج ذهني حريف وحارق، بشكل يوحي بزيغ شطاري، لا يمثله الطفل الذي كانه هنري ميلر الآخر صاحب الرسومات الطفولية ذات المنحى الفطري. في الموقع المخصص لرسوماته على الشبكة العنكبوتية تطالعنا النزعة البدائية المسكونة بجذوة غرائبية مدوخة، تعيد توطين القلم السوداوي الحار والجارح في مجالات اللعب؛ الألوان والدوائر والقبعات، والوجوه المرسومة بمرح، تنطق كلها برغبة التخفّف من جهامة الرواية ووقارها.

هل الطفولية قدر الرسم، نسغه الذي يمد الآخر الروائي بالقدرة على الاستمرار؟ ربما، ذلك على الأقل ما يؤكده باموك وميلر، مثلما يؤكده روائيون التبسوا دوما في هويتهم الثنائية، حيث بدا الرسم بوصفه أصلا والرواية باعتبارها مصيرا. في ممارسة المرحوم جبرا إبراهيم جبرا يبدو هذا الانتماء لا رجعة فيه، هو قرين الانتماء إلى الأرض والرحم وللذاكرة، لهذا لم تخل يوما روايات جبرا من وقفات تقلب هذا القدر؛ في سيرته شارع الأميرات يتوغل أكثر في الكشف حين يربط مصيره بمآل لوحاته فيخبر القارئ بما يلي “كنت أعود إلى غرفتي… ويداي ترتجفان تحرّقا للريشة، وأرسم على الورق بالزيت، أو بقلم الرصاص. وكنت منذ أول ذهابي إلى بغداد أرسم على الورق، وأحيانا على قطع من الخشب المعاكس، مختارا حجما أقرب إلى الصغر، لأنني أعلم أنه عليّ أن أتنقل برسومي أينما ذهبت، واللوحات الكبيرة عسير عليّ نقلها. وبي ذلك الإحساس بأنني، مهما توهمت أنني باق في مدينة ما، فإن الهجرة بانتظاري، ولا بد من تهيّؤ دائما لحركة قادمة”.

تبدو اللوحة وكأنها سردية لهوى متحقق بالفعل، بينما الرواية منجزة بالقوة، يحار صاحبها أحيانا في تفسير هذا الولع بالمزاحمة بين أسلوبين ينتهيان إلى الصراع أو الاستسلام لانتصار مهارة واحدة تحيل الأخرى إلى الظل.

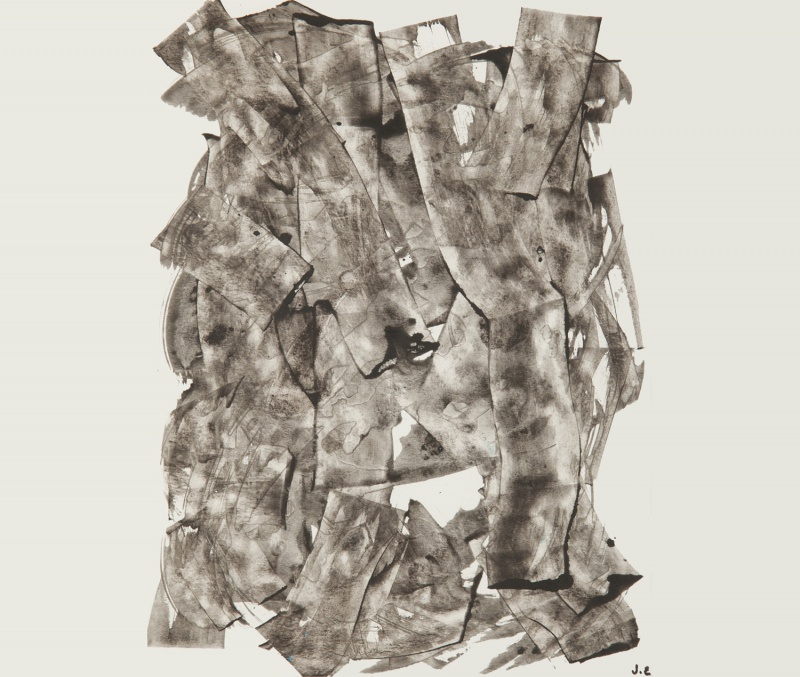

قبل أشهر قليلة نظم عبداللطيف اللعبي معرضه التشكيلي الأول برواق “أسود على أبيض” بمراكش، وبعد أشهر قليلـة من تنظيم الطاهر بن جلون لمعرضه الأول بمعهد العالم العربي بباريس، بدت المحاولتان على نضجهما استراحة من شقاء ما، واستجابة لنداء خفي في قعر الذاكرة. فقبل المعرضين بعقود سهر عبداللطيف اللعبي على إعداد أول ملف عن الفنون التشكيلية في المغرب، ونشره في مجلته “أنفاس”، في مرحلة لم يكن فيها للنقد التشكيلي موطئ قدم، في بلاد تخطو خطواتها الأولى في التجريب النقدي. بدا اللعبي وكأنما يتصالح مع هوى قمع طويلا وعوّض بالكتابة عن الآخرين، وتخييل مصائرهم، في روايات لا تقطع صلاتها بعوالم الرسم والرسامين.

هل يتعلق الأمر بالتطلع إلى الحسي المرئي الممتلك، بعد ذوبان الرواية في ضجيج التنويع والتفريع والاختراق؟ هل هو سعي إلى الاشتغال باللون على حوامل من ثوب وخشب ومعدن بعد سنوات من شظف الورق والحبر؟ أهو توق إلى مخملية الأروقة ورفاهها وجمهورها المنتقى؟ كل ذلك محتمل، لكن الشيء الأكيد أن الكاتب بالفرنسية لم يكن يوما مفتقرا لجمهور مرفّه، هو الجمهور ذاته التي يرتاد الأروقة، ربما ذلك ما جعل ثلاثية الفرنسية والرسم والرواية، تقترن بعدد معتبر من الكتاب/ الفنانين المغاربة، لعل أشهرهم اليوم ماحي بنبين الذي لم يفارق جنون الوجوه المتقاطعة في لوحاته إلا ليكتب ” مجنون الملك”.