رأيان في تشخيص جريمة الاغتيال المقصود للأغنية العراقية

من تربّى ونشأ على هذا الموروث الفني المدهش سيصاب بانتكاسة مضاعفة، وهنا تصبح الأسباب معروفة أيضا، فباختفاء عوامل الازدهار، تعرف أسباب التراجع، التي لا يمكن فصلها عمّا يمرّ به العراق من أزمات سياسية عاصفة، بالإضافة إلى شروخ اجتماعية وانهيارات اقتصادية، وحتى أخلاقية لدى مجموعة تصطف إلى جانب مصالحها الفئوية والطائفية.

هذه الفئات لا تكترث لتراث ثقافي هائل، يتحمل أصيلو البلد مسؤولية حمايته من الدخلاء والسلوكيات الهدّامة التي لا شك أنها تتقصد التدمير واغتيال الذاكرة الفنية لهذا البلد الاستثنائي في المنطقة.

والمسؤولية اليوم تقع على عاتق الدولة في نظر الكثير من النقاد والفنانين، وعلى الأخص وزارة الثقافة، لأنها جهة حكومية عليا، فالمفروض بها أن تقترح أو تؤسس دائرة تكون هي راعيتها وصاحبتها والتي تمولها وتصرف عليها ويكون في هذه الدائرة خبراء بالشأن الغنائي العراقي، وتكون هي صاحبة القرار بشرط أن لا تسيّس أو تكون مع أي جهة سياسية أو غيرها.

هذه الدائرة يديرها شعراء وأدباء ونقاد وملحنون كبار ومطربون، لكنّ السؤال الذي يفرض نفسه بقوة اليوم، هو هل أنّ القيمين على الجهات ومن يتولّى تعيينهم، في منأى عن هذه الرداءة، حتى يتسنى لهم التحدّث باسم الإرادة الخيّرة في إنقاذ الأغنية العراقية من المستنقع الكبير، وهو مستنفع سياسي بدرجة أولى، تغذيه نزوعات طائفية.

العراق يتميز عن غيره من بيئات العرب الأخرى بتعدد الاختلاط العرقي، الأمر الذي ترك أثره على تنوع الثقافة والفنون، بما في ذلك تعدد أنماط الغناء بين الريفي والبدوي والبغدادي والبصراوي وغيرها, وبعضها في طريقه إلى الاندثار وبعضها الآخر مازال يقاوم، إلاّ أنّ عوامل اجتماعية وسياسية ك ثيرة، ساهمت في إضعاف هذا التراث الفني، حتى شارف على الاندثار، ممّا جعل الكثير من المهتمين والغيورين يدقون ناقوس الخطر، وينبهون إلى هذه الكارثة التي تسببت فيها السياسات الثقافية الرعناء، المبنية على المحسوبيات والتفاضليات المناطقية والطائفية، فبات الجميع يتحسّر على أهم مخزون موسيقي في المنطقة، ويدعو إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

|

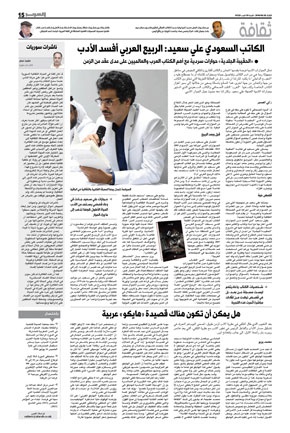

السياسة والترييف يفتكان بالأغنية العراقية

إبراهيم صالح

أغلب الأغنيات المنتجة حاليا لا تحمل من المقومات ما يؤهلها للنجاح، سواء على صعيد الكلمة أو اللحن وحتى الأداء، فباتت الأغنية تنسى بعد مرور أيام أو أسابيع قليلة، بينما عاشت الأغنية الأصيلة في العراق لعقود مضت وستحيا لعقود أخرى.

قد يبدو الأمر طبيعيا للوهلة الأولى بسبب ما يمر به العراق من ظروف استثنائية، إلا أن طغيان لون واحد من الطرب على الأغنيات العراقية واندثار بقية الألوان يجعل المسألة تحمل أكثر من علامة استفهام.

فعلى مستوى الكلمة، يُلاحظ أن أكثر الأغاني تُكتب بلهجة جنوبية، في حين حافظت أغاني الشمال الكردي على وجودها بحكم الاستقرار في كردستان العراق، مع غياب شبه تام للهجة البغدادية البحتة، وشقيقتيها المصلاوية والغربية (لهجة محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى).

أمّا على مستوى اللحن، فكذلك هو الحال، إذ أن ألحان الجنوب بدأت تطغى على الشائع منها حتى باتت الألحان الطربية البغدادية وما سواها بحكم الموقوفة عن العمل.

وتقول إحدى الطرائف إن الشاب محمد، البالغ من العمر ستا وثلاثين سنة، كان يعمل في محل لتسجيل الأغاني وبيع الأشرطة منذ تسعينات القرن الماضي، وأنه اضطر مرة قبل سنة من اليوم تقريبا للبحث عن شريط قديم للمطربة العراقية المعروفة أمل خضير، وذلك للتأكد من أنها لفظت كلمة (يكلي = تعني يقول لي)، بضم الكاف (باللهجة البغدادية) في أغنيتها (أتوبه من المحبة) بعد أن سمع أحد المطربين المغمورين وهو يلفظها بكسر الحرف نفسه (كما في لهجة أهل الجنوب).

لا يمكن نكران أن جنوب العراق بلهجته المميزة الجميلة قد مد الفن العراقي بألوان الطرب والمطربين لسنوات طويلة، أمثال حضيري أبوعزيز وسعد الحلي وغيرهما، غير أن استغلال هذا النوع من الطرب وإظهاره على أنه الوحيد في العراق هو ما يبعث على قلق النقاد، لا سيما وأن القائمين على الأغنية الحديثة بدأوا يركزون على زج الأهازيج الشعبية (الهوسات العشائرية) في الأغاني وإبعاد الكلمة الموزونة والمقفاة عنها.

تحظى هذه الأغنيات بشعبية واسعة، فالجيل الجديد في العراق تربى على سماعها منذ الصغر، ما جعل الذوق العام يذهب إلى استيعاب كل هذه الأغنيات من دون الترحيب بغيرها بسبب عدم انتشارها.

خلخلة في العلاقات الاجتماعية، سرعان ما وجدت لها ترجمة في انهيار القيم الجمالية البغدادية، وبالأخص في الغناء

ويربط بعض النقاد بين انتشار هذا النوع من الأغاني وبين أجندات سياسية، تهدف إلى دفع لهجة الجنوب وثقافته إلى الوسط والغرب في العراق للمساعدة في إحداث تغيير على صعيد ثقافة مناطق واسعة من البلاد، بما يمهد للسيطرة عليها فنيا بموازاة محاولات السياسة والأمن في هذا الاتجاه.

“هل لدينا اليوم مطرب مثل يوسف عمر أو محمد الشامي؟ .. هل نسمع في قنواتنا المحلية أغنيات باللهجة البغدادية البحتة أو باللهجة الغربية؟ بالطبع لا”، يقول فراس العزاوي وهو كاتب وناقد فني.

ويضيف العزاوي أن “اختصار ثقافة شعب بثقافة شريحة واحدة منه وبغطاء فني يعكس وجود محاولات سياسية لتنفيذ ما هو أكبر”.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الشركات المسيطرة على الإنتاج الفني داخل العراق لها علاقات وطيدة مع سياسيين نافذين، تقدم لهم خدمات انتخابية وسياسية مقابل أموال طائلة، نجد أن الحال سيبقى على ما هو عليه لسنوات طويلة.

فقبل كل انتخابات وطنية أو محلية في العراق تنتج أغنيات كثيرة لهذا الحزب أو ذاك، كما تعمل هذه الشركات على إنتاج أغنيات وطنية لتسويقها حكوميا.

لا يكتب هؤلاء ولا يلحنون إلا ما بات مطلوبا من المستمعين الذين نجحت مؤسسات الإنتاج المسيسة في فرض ما يجب الاستماع إليه عليهم. ولا تقف المشكلة عند هذا الحد، فبؤس المنتج الغنائي وهبوط مستواه وتدني جوانبه الإبداعية، مؤشرات على اندثارأصالة الفن الراقي أمام فن يمكن القول إنه دخيل.

|

بين "بياع الورد" و"البرتقالة"انحدار فني قاتل

فاروق يوسف

يوما ما.. كان هناك غناء بغدادي، وكان الغناء في العراق عمارة قائمة بذاتها، ولقد لعب المقام العراقي دورا عظيما في الحفاظ على خصوصية ذلك الغناء الذي استطاع في أربعينات وخمسينات القرن الماضي أن يتحرر نسبيا من القيود الصارمة للمقام، ويذهب في اتجاه زخرف طربي، ذي جوهر بغدادي مترف.

وظهر ناظم الغزالي من حيث لم يتوقع أحد. فالغزالي أصلا لم يكن في بداياته الفنية سوى ممثل ثانوي في فرقة الزبانية المسرحية.

وظهرت عبقرية ناظم الغزالي الذي كان في بداياته ممثلا ثانويا في فرقة مسرحية، وتمثلت هذه العبقرية في أنه التقط روح بغداد ذات الحيوية والطابع العاطفي الملفت، ولهذا السبب فإن حضوره لم يقابل بالصد من قبل أساتذة المقام، وفي مقدمتهم محمد القبنجي، الذي لم يعرف بإجادته للمقام فحسب، بل وأيضا بميله إلى الابتكار، وهو الذي اخترع مقام (اللامي) ليضيفه إلى المقامات التقليدية الراسخة.

مثلَ ناظم الغزالي حين ظهوره، بغداد في شبابها المتطلع إلى المستقبل، لذلك اعتبرت أغاني الغزالي نداء موجها إلى ذلك المستقبل الذي بدا ممكنا في ظل المسعى السياسي لبناء مجتمع حديث تسود فيه قيم المواطنة.

كانت هناك نخبة ثقافية بغدادية (أو تبغددت) تقود ذلك التحول الذي انعكس على الغناء باعتباره أكثر الفنون تمثيلا للذائقة الجمالية السائدة، وهو ما يجعلنا ننتبه إلى حضور الصوت النسوي بقوة، كنوع من الاعتراف الاجتماعي بحضور المرأة، فبعد أن كانت هناك امرأة رائعة تغني متسترة باسم رجالي هو مسعود العمارتلي، ظهرت زهور حسين وعفيفة إسكندر ومن ثم مائدة نزهت، ليمثلن ظاهرة مختلفة من جهة التكامل الثقافي الذي كان المجتمع البغدادي قد كرسه في الشعر من خلال نازك الملائكة وعاتكة الخزرجي ولميعة عباس عمارة، ومن خلال الرسم كنزيهة سليم ومديحة عمر.

كان الغناء البغدادي مدهشا يوم كانت بغداد تدهش زوارها بحداثتها وإقبالها غير المتردد على العصرنة، وكان شارع الرشيد يبدأ بمخزن للموسيقى هو (جقمجي) في حين تتوسطه مكتبة مكنزي القريبة من أول (مول) في الشرق الأوسط هو (اورزدي باك)، لينتهي بسوق السراي الذي هو سوق الكتب، غير أن الزلزال الذي ضرب الحياة السياسية بسبب الانقلاب على الملكية عام 1958، سرعان ما تحول إلى خلخلة في العلاقات الاجتماعية بين الطبقات التي سرعان ما وجدت لها ترجمة في انهيار القيم الجمالية البغدادية، وبالأخص في الغناء.

الريفيون حلّوا يومها طرفا مهما في المعادلة البغدادية التي لم تعد عناصرها الكيماوية صافية ومنسجمة.

كل ما يعرض من أغنيات على القنوات المحلية لم يكن مسموحا لمثيله بالعرض حتى أحداث التغيير عام 2003

صحيح أن البغداديين كانوا قد تعرفوا في وقت سابق على حضيري أبوعزيز، غير أن الفتى القادم من الناصرية سرعان ما تبغدد، ذاهبا إلى بيروت بأغنيته التي صارت على كل لسان “عمي يا بياع الورد”، وكان تبغدد حضيري هو سبب اللوم الذي كان يكيله له رفيق رحلته المطرب الريفي الكبير داخل حسن.

وفي نهاية الستينات شحبت شخصية الأغنية البغدادية إلى أن اختفت نهائيا بعد سنوات قليلة تحت وقع الضربات التي سددها ثلاثة من كبار الملحنين، هم محمد جواد أموري وطالب القرغلي وكوكب حمزة، وبظهور مطربين امتلكوا خامات صوتية نضرة، مثل فاضل عواد وحسين نعمة وياس خضر ورياض أحمد.. يومها صار الغناء عراقيا ولم يعد أحد يأتي على ذكر الغناء البغدادي.

انهيار القيم الجمالية بدأت ملامحه واضحة بطريقة صادمة أثناء العقد التسعيني الذي تصدعت فيه الكثير من الثوابت بتأثير مباشر من الحصار الدولي الذي فرض على العراق بعد حرب الكويت، لقد أدت الخلخلة الاقتصادية إلى اختفاء الطبقة الوسطى بشكل تام في الوقت الذي صعدت فيه طبقات، كانت إلى وقت قريب مهمشة وثانوية ومركونة جانبا.

يومها لم يعد الحديث عن أغنية عراقية ممكنا، لقد صار الغناء نوعا هجينا، هو مزيج من الإيقاعات الغجرية الماجنة والإشارات الشعبية المبتذلة، ولعلّ أغنية “البرتقالة” لوحيد سعد، ذروة ذلك الغناء.

انهارت بغداد فظهر الغناء العراقي، أمّا حين انهار العراق فإن الوحوش وحدها صارت تغني في ليله وعلى أطلاله.

شهد العراق وخصوصا العاصمة بغداد بعد الحرب العالمية الأولى تغيرات كبيرة في مجالات مختلفة منها البنية الاقتصادية وكذلك النسيج الاجتماعي وخصوصا البغدادي منه أدت إلى ظهور طبقات اجتماعية جديدة واختفاء أخرى، كذلك الهجرة من الريف إلى المدينة، أضف إلى ذلك الهجرة الجماعية لليهود العراقيين في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات من القرن الماضي. كل هذه التغيرات أثرت وبشكل مباشر على الحالة الاجتماعية والثقافية في بغداد. ولقد كانت الطائفة اليهودية في العراق على تماس شديد بفن قراءة المقام فكان منهم المقرئ يوسف حوريش (1889-1975)، والخبير بالمقام العراقي في دار الإذاعة العراقية سلمان موشي من مواليد بغداد 1881، والعازفان الاخوان صالح وداود الكويتي من مواليد 1890، وحوكي بتو (1848- 1933)، وكذلك مستمعون على درجة كبيرة من الفهم والإدراك والتذوق لأصول المقام ولقارئه رشيد القندرجي الذي يمثل لهم حلقة وصل وامتداد مهمة مع الموروث الموسيقي المقامي للقرن التاسع عشر.