السامر الشعبي ظاهرة أهملتها الشعوب واحتفى بها المؤرخون

يرصد كتاب ظاهرة “السامر الشعبي في مصر” باحثًا عن جذورها التاريخية في مصر القديمة مرورا بالعصر الإسلامي وحتى العصر الحديث. ويستهل المؤلف السيد محمد علي كتابه بتعريف السامر الشعبي ويستعرض مظاهره في عدد من المحافظات كالشرقية، والبحيرة، ودمياط، وأسيوط، وبني سويف، وكذلك بعض التطبيقات الميدانية مثل تجربة يوسف إدريس في مسرحية “الفرافير” ومحمد دياب في “سامره الشعبي”.

“السامر” هو شكل المسرح الذي تبلور لدى الغالبية العظمى من الجماهير في الريف والمدن والبيئات الشعبية، وهذا اللون من العروض المسرحية كان يجمع في أساسه العناصر التي يحتويها خيال الظل من موسيقى، ورقص، وحادثة مسرحية، وشخصيات، وحوار، وحركات ماجنة.

ويتناول المؤلف مسحًا تاريخيًا لظاهرة السامر الشعبي في مصر: “لم تلبث الظاهرة المسرحية كسائر الظواهر الفنية الأخرى في العصر الوسيط أن انبعثت على أيدي رجال الدين أنفسهم، وهكذا يعيد التاريخ نفسه، وقديمًا كانت طقوس ‘أوزيريس” في مصر الفرعونية ومن بعده ‘ديونيسيوس” في مصر اليونانية الرومانية، مصدرًا للتمثيليات في العهود الوثنية”. والدين لا يخلو من العنصر الدرامي لاتصاله بمصائر الإنسان.

وتظهر ظاهرة السامر الشعبي بوضوح خلال الاحتفالات القبطية الشعبية المتعلقة بالأعياد الدينية، وهي: عيد النيروز، عيد الغطاس، عيد أحد الشعانين، وهي من الأعياد ذات الأثر الشعبي البهيج، ويطلق عليه “أحد السعف”، وهو الأحد السابق لأحد القيامى، وفيه يحتفل الشعب بذكرى دخول المسيح إلى أورشليم راكبًا على جحش، ذلك الاستقبال الاحتفالي الذي رُفع فيه سعف النخيل وأغصان الزيتون.

|

وقد اهتم الخليفة الفاطمي بمهرجان إعلان حلول شهر رمضان، وكان يخرج في موكب متحليًا بملابسه الفخمة من باب الذهب، أحد أبواب القصر الفاطمي الكبير، وحوله الوزراء بملابسهم المزركشة.

ويطالعنا المستشرق الإنكليزي إدوارد وليم لين الذي زار مصر بين 1833 و1835 بوصف تفصيلي لموكب رؤية هلال رمضان، فيقول: “يتوجه في فترة بعد ظهر اليوم السابق العديد من الأشخاص إلى الصحراء، حيث الهواء النقي لرؤية هلال القمر، ويبدأ الصوم في اليوم التالي بعد رؤية الهلال. وبعد أن يصل الخبر برؤية القمر إلى محكمة القاضي ينقسم الجنود والمحتشدون فرقًا عديدة، ويعود فريق منهم إلى القلعة بينما تطوف الفرق الأخرى في أحياء المدينة، تهتف: ‘يا أتباع أفضل خلق الله، صوموا صوموا’، وإذا لم يروا القمر في تلك الليلة، يصرخ المنادي: ‘بكره شعبان ما فيش صيام’”.

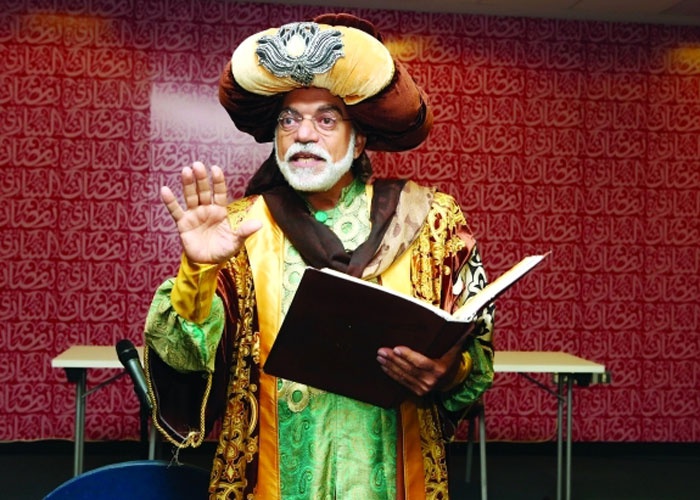

وينقلنا الباحث للحديث عن رواة القصص الشعبية، قائلًا: “يعرف الشعب العربي هذا المُنشد المحترف الجوال الذي يقص على الجمهور سير الأبطال معتمدًا على حافظته، ويستخدم الربابة مصاحبة لإنشاده، ويبدأ شاعر الربابة عرضه بتقديم فاصل قصير من العزف على الربابة يظهر فيه براعته في العزف، ويبدأ غناءه بالصلاة على النبي، ‘فلا يحلى الكلام إلا بذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام’، ثم بعد ذلك يدخل إلى أحداث السيرة، وكلما توغل كلما اشتد الانفعال، فهو لا يلجأ إلى تسميع السيرة، إنما يؤديها، فهو يترجم المعنى أدائيًا من خلال الطبقات الصوتية المختلفة”.

أما “المحدث” فهو النوع الثاني من رواة السيرة الشعبية، وقد انقرض الآن أو كاد، والمحدث يعتمد على النثر أكثر ممّا يعتمد على الشعر، أما النوع الثالث “الحكواتي”، فيعتبر من نماذج التمثيل العربي القديم، وقد كان يقدم قصصه أمام حشود من الناس في الأسواق والساحات أو الميادين، وكان يستعين في تمثيل أنماطه المختلفة باستعمال منديل وعصا، كما كان يستعين بزميل له أو زميلين يساعدانه في تصوير الشخصيات أو يردّان عليه بعض جمل الحوار الموضوع.

وعن السامر الديني، يقول الباحث: “كان هذا النوع من السامر يعمل على شرح الإسلام عن طريق التمثيل، ورئيس الفرقة هنا ليس ممثلًا ولكنه كان ‘الشيخ علي النقي’، الذي كان يحوّل الحكم والمواعظ إلى قصص وحكايات.