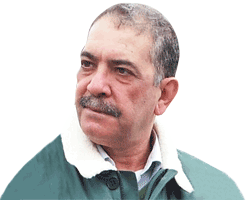

مالك المطلبي.. الشاعر الذي قاوم الشعر باللغة

من الشعر إلى النقد مرورا بالدرس الأكاديمي رسم مالك المطلبي خط سيرته الأدبية العلمية في اتجاهين. الدراسات اللغوية والنقد الأدبي الذي كشف من خلاله عن دراية عميقة بأصول وقواعد كتابة القصة القصيرة، بحيث كتب دراسات متعمقة عن نتاج أبناء جيله من كتاب القصة. ذلك ما لم يكن متوقعا منه وهو الذي بدأ حياته الأدبية شاعرا مشاكسا.

حالم كبير في بلاد تضيق

مؤلفات المطلبي كثيرة ومتنوعة في النحو واللغة والنقد الأدبي. إلى جانب تأليفه للتلفزيون مسلسل "المتنبي" وقبله مسلسل "أشهى الموائد في مدينة القواعد"

نجح المطلبي مبكرا في النأي بوعيه الإنساني بعيدا عن سياقات العمل الذي يجعله جزءا من فكرة جماعية فكان له ما أراد. كانت إرادته أقوى من أي منفعة. فلم يكن كائنا نفعيا في وقت كان فيه التحزب يهب أصحابه مناصب عليا في الدولة.

وإذا ما كان المطلبي قد توقف عن نشر الشعر فلأنه شعر في لحظة حرجة من حياته بأن أفق الحرية في العراق صار يضيق فلم يرغب في أن يضع موهبته الشعرية تحت مقصلة الآخرين. التفت إلى البحث الأكاديمي في اللغة من أجل تحديث مهاراته في تفكيك بنية الخطاب الأدبي والوصول إلى مفاهيم جديدة تكون بمثابة مفاتيح لمشهد كان يحلم بأن يعيش تفاصيله.

حالم كبير بضحكة لا تفارق مغزاها الإنساني. كان تهكمه موجها إلى الحالة ولم يكن ليُحرج أحدا. ذلك لأنه في قرارة نفسه كان حزينا، فالشاب الثوري الذي كان يحلم بالتغيير صدمته التجربة السياسية التي سحقت الجمال وفتحت الأبواب واسعة أمام الشر.

من الخارج كان المطلبي سعيدا ومحظوظا بعزوفه عن حياة لا يرغب في أن يكون من خلالها أسيرا لآلة قمعية يتناقض وجودها مع شروط وضعه الإنساني، ولكن الأمر قد لا يكون كذلك في حقيقة ما تعرض له من شكوك ومساءلات.

ما فعله يومها إنما يمثل نوعا من الخلاص الوجودي، غير أنه في الجانب العملي كان حيويا لا على مستوى دراساته البنيوية التي فاجأت الوسط الأدبي النائم على دفاتر القص والشعر فحسب، بل أيضا على مستوى ما كان يشيعه من حياة فكرية آسرة وسط طلبته.

درسُ المطلبي كان قد استقطب الكثيرين بعد أن خرج عن إطاره المدرسي. يفخر الكثيرون بأنهم قد درسوا على يدي المطلبي وهم رسامون وممثلون ومخرجون.

لم يكن المطلبي ابن الدرس ولا شاء أن يكون كذلك. بل حرص على أن يكون ممثل الهامش المتمرد على المتن. لذلك أثارت طروحاته المتمردة إعجاب طلابه وضيوفهم الذين مسّهم سحر أفكاره.

أكان ارتدى يومها ثياب الآثاري الحزين أم أنه ابتكر طرقا يوظف من خلالها سخريته من الواقع في خدمة المعلم الذي يمعن في عزوفه عن الانتماء إلى الجماعة؟

في الحالين كان المطلبي صنيع ذاته.

من الشعر إلى لغته

ولد في ناحية المشرح بمدينة العمارة (ميسان) جنوب العراق عام 1941. درس اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة بغداد. من جامعة القاهرة حاز على شهادة الماجستير أما شهادة الدكتوراه فقد حصل عليها في بغداد. عمل في التدريس في المدارس الثانوية وفي الإذاعة وترأس تحرير مجلات الأطفال وأخيرا انتقل إلى العمل الجامعي حيث استقر أستاذا في كلية الفنون الجميلة.

عام 1965 أصدر المطلبي كتابه الشعري الأول “سواحل الليل” ليلحقه بكتاب شعري ثان عام 1979 هو “الذي يأتي بعد الموت”، وفي عام 1981 أصدر كتابه الشعري الثالث “جبال الثلاثاء”.

للمطلبي مؤلفات كثيرة في النحو واللغة والنقد الأدبي، منها “الزمن واللغة” و”السياب ونازك والبياتي دراسة لغوية” و”الثوب الجسد” (تحليل لشعر السياب) و”وهم الحدس في النظرية الشعرية” و”مرآة السرد”. كما ألف للتلفزيون مسلسل “المتنبي” وقبله مسلسل “أشهى الموائد في مدينة القواعد”.

ظهر المطلبي شاعرا في مرحلة ساد فيها التمرد على القصيدة الحديثة كما انتهى إليها الجيل الحداثوي الأول “بدر شاكر السياب ونازك المالكي وعبدالوهاب البياتي وبلند الحيدري”.

كان شعره جزءا من الشغب الشعري الذي أنتج موجة صاخبة من الشعراء الذين انفتحوا شكليا ومضمونيا على العصر بتقنيات لغوية جديدة. لقد حجز مقعده في مقدمة المشهد ولم يغادره بالرغم من أنه توقف عن نشر شعره في السنوات التي شعر فيها بأن العراق لم يعد حاضنة للشعر الحقيقي. تلك هي سنوات الحروب المتلاحقة.

المطلبي كان قويا في اختيار العزلة. قاوم إغراء السلطة حين تخلى عن السياسة وقاوم الدعاية والاستعراض حين اكتفى بكتابة الشعر من غير أن ينشره

وقبل أن يغادر نشر الشعر كان قد غادر السياسة وارتدى معطف اللغوي وصار يُعنى بتفكيك بنية الأعمال الأدبية لغويا. لقد استدرج المطلبي نقاد الأدب العراقيين إلى “البنيوية” وسواها من مدارس التفكير العالمي في الأدب كما في الحياة.

كان المطلبي مختلفا في فهمه لشروط الشعر وكانت الحرية هي شرطه الأول. يقول “الخوف هو شرط السلطة وعندما

يسود ينتهي كل شيء” ولأن الخوف والشعر لا يجتمعان في لحظة واحدة فقد اعتبر نفسه شاعرا مؤجلا فكان يكتب مدفوعا بإلهام شخصي لا يجد له حيزا في المجال العام.

انهمك المطلبي سنوات طويلة في أبحاثه اللغوية بمعزل عن إعجاب طلابه به أستاذا في كلية تُعنى بالفنون. لم يُشعر الآخرين بأي نوع من الإحباط والخيبة، إذ كان يقاوم الشاعر الذي يكتب قصائد يُخفيها وفي الوقت نفسه فإنه كان يؤسس لطريقة في النظر إلى العالم من خلال اللغة. فهو شاعر أولا وأخيرا. والشاعر كائن لغة. تخترعه اللغة مثلما يخترعها.

شاعر سريالي مغترب

غير أن المطلبي حين يلتفت إلى الوراء يعترف بأنه لم يفعل ما كان عليه أن يفعله بالرغم من أنه عاش في عالم مجاور. يقول “أهم ما تستطيع أن تفعله في ظل نظام شمولي وتتقاطع معه هو الهجرة. أي شخص هاجر خارج العراق حتى لو لم يكن ملاحقا أمنيا وسياسيا

فهو كان متقاطعا مع النظام. كانت هناك هجرتان، الهجرة إلى ما يُسمى بالمنافي الإرادية والمفروضة والهجرة إلى الداخل”، ولقد اختار المطلبي النوع الثاني من الهجرة. هاجر إلى الداخل وأخذ الشعر معه.

يقول في قصيدة بعنوان “البومة”:

“ما هذه البومة المقرورة في قفص جسمي

البومة المجعدة المعطرة بعطر العجائز

ذوات الشحوم المفقودة

البومة المجعدة

تتركني في النهار فارغا

وتحط بي ليلا

البومة المقرورة

تنزع أعضاء حلمي واحدا بعد الآخر

وتضعها تحت عجيزتها

ثم ترقد عليها

وهي تدور بعينيها الليليتين

في قفص جسمي”.

كان المطلبي قويا في اختيار العزلة. قاوم إغراء السلطة حين تخلى عن السياسة وقاوم الدعاية والاستعراض حين اكتفى بكتابة الشعر

من غير أن ينشره. ولكن فكرة أن يكون حرا لم تتحقق حتى بعد أن أُتيح له أن ينشر شعره ويذهب إلى مقعده الذي ظل فارغا لسنوات. هناك غصة لن يتمكن من إخفائها هي ثمن الزمن الذي لا يمكن تعويضه. ربما كان زمنا شعريا أكثر من كونه زمنا واقعيا.

يقول المطلبي “سأكون أكثر سعادة لو كان موسى كريدي ومحمد شمسي ما زالا على قيد الحياة لنعيش حريتنا كاملة”.

وأنا شخصيا أعرف ما معنى أن يكون كريدي وشمسي على قيد الحياة. لقد كانا عنوانا لحياة يشتبك من خلالها الواقع بالأدب في ظل سخرية سوداء، لطالما حلم السرياليون بأن يروها وهي تمشي على قدمين. في كل ما عاشه وما كتبه كان المطلبي ينظر إلى الواقع بعيني شاعر سريالي مغترب.

“الشمطاءُ ذاتُ الجلباب الأبيض

شعره جزءٌ من الشغب الشعري الذي أنتج موجة صاخبة من شعراء انفتحوا شكليا ومضمونيا على العصر بتقنيات لغوية جديدة

والأسنان الحديديّة

التي تسمّي الأشياء!

كلا!

شمطاء وذات جلباب أبيض

وأسنان حديدية.

تسميّ الأشياء؟

كلا

لقد زعمت ذلك.

لتغطية فعلها الشائن!

فكل ما أسند إلى هذه الشمطاء

ذات الجلباب الأبيض، والأسنان الحديدية

هو منح الأشياء حجوما متساوية”.