"العصافير في القفص".. مسرحية أبطالها يستعذبون العبودية

تتجه الكثير من الأعمال المسرحية العربية إلى الاقتباس من نصوص غربية، مع تحويرها وتغييرها إلى اللهجة المحكية، إضافة إلى تعديلها لتناسب الثقافة العربية، وربما كان من العادي القيام بهذا الاشتغال على نصوص وافدة إذا ما كان يخدم العرض ويرقى به دون المساس بجوهر النص أو فكرته لا انقلابا عليها.

في أول عروض الدورة 19 من مهرجان عمون لمسرح الشباب لعام 2020، الذي نظمته مديرية المسرح والفنون في وزارة الثقافة الأردنية على مسرح المركز الثقافي الملكي، قدّمت المخرجة سميرة الأسير عرضا بعنوان “العصافير في القفص”، تأليف الكاتب الإنجليزي ديفيد كامبيون.

النص في الأصل مسرحية من فصل واحد عنوانها “طيور القفص” (The Cagebirds)، ومؤلفها ديفيد كامبيون (1924- 2006) من كتّاب مسرح العبث، وله إنتاج غزير من النصوص المسرحية، لكنها تختلف عن نصوص مسرح العبث لدى بيكيت ويونسكو وآرابال.

عبيد ضد الحرية

تدور أحداث المسرحية في غرفة مقفلة أشبه بقفص، وُضعت فيها ست نساء خانعات، مدجّنات تلهث كل واحدة منهن وراء مصلحتها التافهة، في استرضاء امرأة تعتني بهن، هي “عشيقة” صاحب المكان/ الغرفة أو القفص، الذي يشكّل فضاء مغلقا معاديا يفتقد إلى الشرط الإنساني، حسب تصنيف باشلار للفضاءات.

وتعكس هؤلاء النساء الست جوانب من السلوك البشري، وليس من الواضح ما إذا كنّ في الواقع طيورا أم بشرا، لكن ما هو واضح أنهنّ في بيئة ليست طبيعية، تحاصرهن العشيقة، وقد وضعتهن في نوع من عدم الاستقرار النفسي الذي يمنعهنّ من فهم اضطهادهن، محرومات من العالم الخارجي، مثل نساء لوركا في مسرحيته “بيت برنارد ألبا”، وغير قادرات على تذكر الماضي، باستثناء بعض المعلومات التي أصبحن مهووسات بها. ويتمثل المنحى العبثي للنص هنا في عبثية السلوك البشري، وما يثيره من سخرية.

وتحدث المفارقة، أو التحول الدرامي في الحدث عندما تُدخِل العشيقة طائرا بريّا إلى عالم النساء أو الطيور، وهو طير يعشق الحرية، ويسعى إلى إقناع هؤلاء النساء أو الطيور بالخروج إلى سجن العالم الأوسع، لكن جهوده تبوء بالفشل، بل تؤدي فقط إلى تدميره على أيديهن.

تقوم مقولة المسرحية، أو فكرتها الفلسفية على استعذاب بعض الناس العبودية والدفاع عنها، فهم لا يرون لهم وجودا إلا فيها، وقد سُئِل أرسطو يوما عمّن يصنع الطغاة، أجاب بأنه ضعف المظلومين.

وحاول الكاتب والقاضي الفرنسي إتيان دو لابواسيه في القرن السادس عشر أن يفهم آليات إنتاج الخضوع/ الهيمنة عبر “مقالة في العبودية الطوعية”، وكان راغبا في الوصول إلى حبة فهم، تُفسر وتُؤول “رؤية الناس رازحين في العبودية والشقاء وأعناقهم تحت النير، لكنهم على ما يبدو مفتونين ومسحورين” بواقع لا يترددون في الاحتفاء به، ولو كان مَقيتا ومُهينا لهم، إنهم برأيه يدخلون في نسق استسلامي قدري يتأسس على الاعتقاد بأن وضعهم هذا وضع طبيعي، وأن هذه هي طبيعة الأمور لديهم فلا يستطيعون تغييرها، وهو الأمر الذي حاول بريخت تفكيكه في مسرحه الملحمي.

وثمة مثل مصري يقول “يا فرعون مين فرعنك؟ قال: عبيدي؟”، وهو المثل الأكثر شيوعا في مصر، للتدليل على صناعة الطاغية وتأبيد الاستبداد وتكريس الاستعباد. وحكى لنا التاريخ صورا متعددة من ألوان العبودية، وكيف أن بعض الحكام استعبدوا شعوبهم، مستغلين رضوخهم للأمر الواقع، حيث تُصبح العبودية أمرا حياتيا مُعتادا بكل ما فيه من عَنت وإذلال واستغلال مُتعدد الأوجه.

بعض العبيد يرفضون الانعتاق حيث يجدون أنفسهم عاجزين عن تدبيرِ عَيشهم خارج الحظيرة لأن إرداة الحرية معدومة لديهم، وكأن العبودية مسألة حتمية كبّلوا بها. وكثيرا ما احتلت هذه الفكرة الصدارة في التاريخ الفكري والفلسفي والإنساني على مر العصور، وقد تناولها كتّاب الوجودية، التي انبثق منها تيار العبث في المسرح، وعلى رأسهم سارتر الذي أكد على استحالة أن تكون هناك حرية إلا لدى كائن يقاوم موقفا خارجيا، وذلك يعني أن الموقف أو القيد هو شرط أساسي لانبثاق حرية الإنسان من حيث إنها تكشف عن قدرته المستمرة على تجاوز الموقف.

الرؤية الإخراجية

ترجمت المخرجة سميرة الأسير النص بعنوان “العصافير في القفص” باللهجة المحكية الأردنية، وكان العنوان الأصلي أكثر دقة في التعبير عن ماهية الشخصيات، لكونه يشير إلى الاختلاف، فالطيور مختلفة في طبائعها مثل البشر.

وقد أكد العرض ذلك، فبالرغم من اختزال المخرجة الشخصيات في ثلاثة طيور، قبل دخول الطائر البري، كانت تمثل غرابا وديكا ونسرا، وكل واحد منها يحمل نزعة معينة تكشف عن طبيعة اهتمامه، لكن في المحصلة ثلاثتهم أسرى لنزعاتهم، يجمعهم الخنوع لعبوديتهم واضطهادهم وموت هاجس التحرر في دواخلهم، يوصوصون وينقنقون وينعقون وراء غرائزهم المادية، بينما لا يصدر عنهم أي صوت ينشد الحرية. أما الطير البري فإنه يدفع ثمن محاولاته توعية الطيور الثلاثة ودفعها إلى كسر قيد الاسترقاق، وحملها على الانعتاق من الأسر.

وشكّلت سينوغرافيا العرض، المكونة من قفص كبير مصنوع من الحبال، عنصرا بصريا أكد رؤية المخرجة في تقديم الشخصيات بوصفها طيورا تشير رمزيا إلى كائنات إنسانية. وبالرغم من أن هذه السينوغرافيا مثّلت فضاء معاديا، أو قمعيا محدد الدلالة، وليس مفتوحا قابلا للتأويل كما في النص الأصلي، فإن استخدام الحبال في تجسيده يتناغم تماما مع رؤية المخرجة، ذلك لأن الحبل يحيل عادة إلى مدلول القيد. وقد استثمرت المخرجة هذا الفضاء استثمارا ذكيا، بحيث ملأته بالحركة والتكوينات المشهدية.

وإذا كانت هذه هي حال السينوغرافيا، فإن الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية، وهي مزيج من المختارات، كان لها حضور طاغٍ في العرض، وإفراط في توظيفها على نحو مبالغ فيه، حتى أنها كانت في كثير من المواقف، وخاصة بعد دخول الطائر البري، مرتفعة إلى درجة حالت دون سماع المتلقي العديد من الحوارات، علما أن المسرحية تعوّل كثيرا على عنصر الحوار في بنيتها الدرامية، شأنها شأن معظم مسرحيات العبث.

وعلى صعيد التمثيل تمكّن الممثلون من أداء شخصياتهم، على وفق رؤية المخرجة، ونجحوا في إضفاء طابع من السخرية والغروتسك والمماحكات والطرافة في تجسيد طبائع الطيور وغرائزها، بالرغم من أن أساليبهم في الأداء اقتربت من أسلوب الأداء المعروف في مسرح الطفل، وهو ما أفضى إلى إشكالية تجنيسية في صوغ هوية العرض، هل ينتمي إلى مسرح العبث أو إلى مسرح الطفل؟

وللمقارنة أتيحت لي فرصة مشاهدة تجربتين إخراجيتين للنص في إنجلترا عبر اليوتيوب، أدتهما مجموعة ممثلات شابات. كانت التجربتان مختلفتين تماما عن هذا العرض، وأستطيع أن أقول إنهما كانتا أكثر تناغما مع جوهر نص ديفيد كامبيون، حيث إن كليهما قُدمتا في فضائين غير محددين على كونهما قفصين، بل مثّلا نوعا مما نسميه بالاقتراح الجمالي في تشكيل الفضاء المسرحي ليتيحا للمتلقي حرية التخيّل والتأويل.

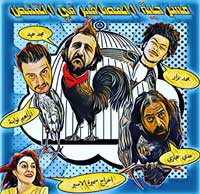

ونذكر أن مسرحية “العصافير في القفص” من تمثيل: إبراهيم نوابنة، عدي حجازي، مجد عيد، محمد نزار، وسميرة الأسير. سينوغرافيا: زيد نقرش، ومالك سمور، موسيقى ومؤثرات صوتية كرين غليلات.