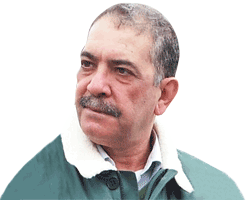

مصطفى علي نحات يرى الإنسان في هشاشته

حتى في أحلامه العابرة فإنه يرى العالم ثلاثي الأبعاد. تلك ميزة لا يمتلكها كل إنسان. النحاتون وحدهم يحركون أصابعهم المرنة بطريقة دائرية كما لو أنهم يمسكون مادة طرية ليصنعوا جسما ثلاثي الأبعاد. ولكنّ النحاتين وحدهم أيضا من يفكر بالمادة بموازاة فكرتهم عن إعادة صياغة العالم وتأمله بقلق.

غير أن هناك صفة ثالثة يختصرها النحات السوري مصطفى علي بالامتزاج بميثولوجيا الحضارات القديمة. ذلك العالم الأسطوري الذي تشف عنه أعماله هو نفسه العالم الذي يعيش فيه ويرتاده كل يوم باعتباره العالم الممكن.

الواقف بين عقله وعاطفته

ابن أوغاريت لا يزال الخيط الذي يربطه بحضارات المنطقة القديمة قويا. ليست هي وجهة نظره العابرة ولا فكرته المبنية على أساس من التفكير العقلي وحسب بل هي أيضا عاطفته التي تجعل العالم هشا.

هو ابن المعادلة التي لا تقول بنجاة الفرد من مصيره وهي في الوقت نفسه لا تزعم أن ذلك المصير قد فلت من بين يدي الفرد ولم يصدمه

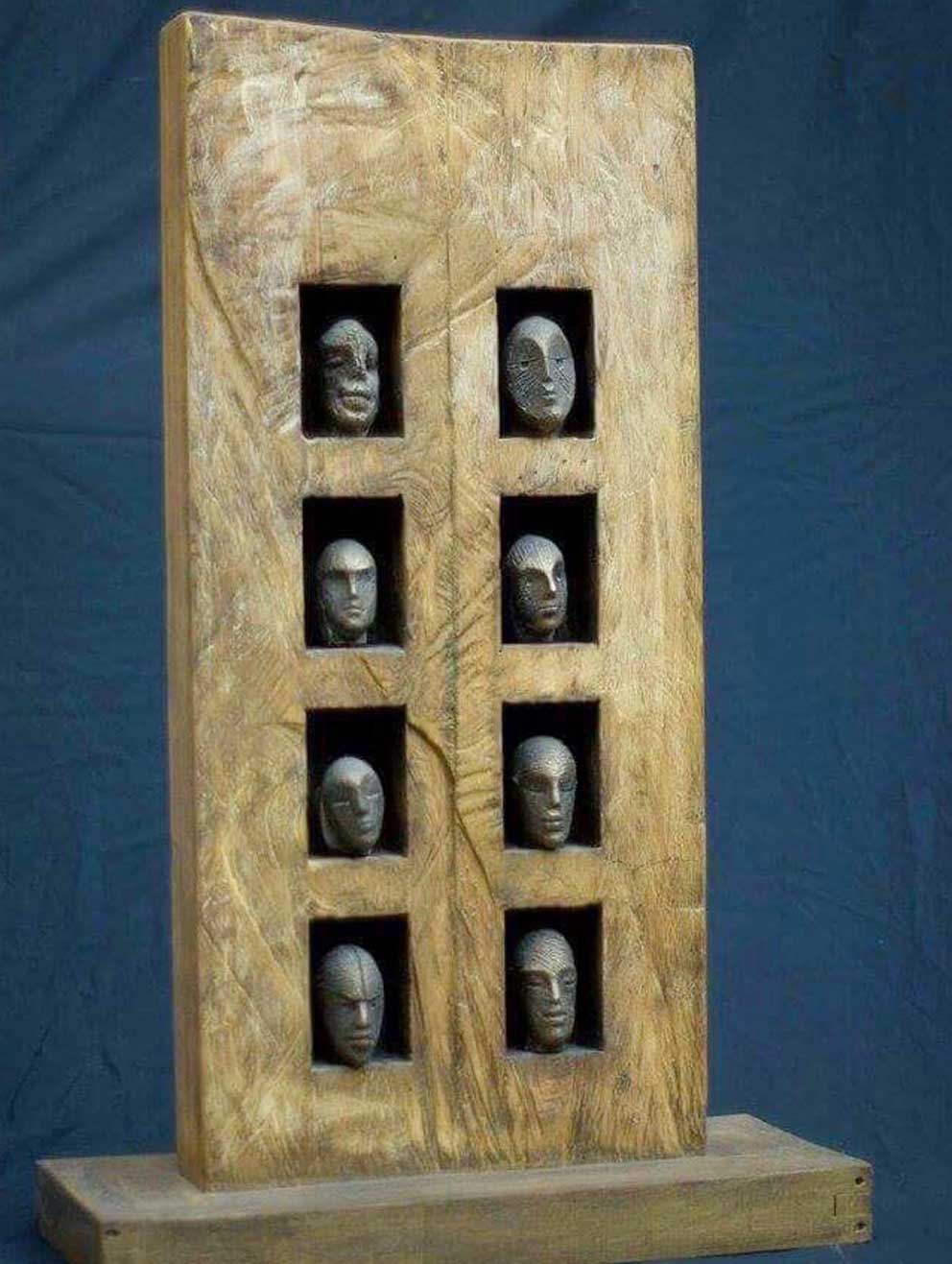

يصنع علي تماثيله من البرونز وهو مادة طيعة بالنسبة إليه غير أنه يتذكر أن أجداده البعيدين كانوا قد شغفوا بتلك المادة. ذلك لم يمنعه من الالتفات إلى الخشب باعتباره المادة التي تقرّبه من الطبيعة. ولكنّه وقد عشق المادتين وسيلجأ إلى المزج بينهما في خطوة جريئة سيكون لها تأثير كبير على أسلوبه الفني الذي يقع بين التقنية والمواد. ذلك المزج الصعب بين مادتين صعبتين سيجعل منه نحاتا آخر.

لقد تأمل علي تجربتي النحاتين جياكومتي وبرانكوزي بعمق. وهو ما أضفى على عمله الفني طابعا يتخطّى المحلية. ذلك لأن تأثره لم يكن شكليا بل كان نوعا من العلاقة السحرية التي تقع في منطقة تظل تتمدد باستمرار.

هو ابن المعادلة التي لا تقول بنجاة الفرد من مصيره وهي في الوقت نفسه لا تزعم أن ذلك المصير قد فلت من بين يدي الفرد ولم يصدمه.

فن علي يقع في الوسط فهو ليس محافظا ولكنه ليس ثوريا. ترتبط جمالياته بشحنات اليأس التي يتمّ ضبطها والتحكم بها. سيكون علينا دائما أن نتحدث عن طريقة مختلفة للنظر إلى العالم. وإذا كان فن النحت في عمومه فنا تشخيصيا فإن ابن أوغاريت وضع كائناته البشرية في خدمة الغربة والتمزق والنفي والشغف بالمجهول. ستريحه فكرة البيت ــ المتحف.

لست خبيرا بجغرافيا دمشق القديمة. يقع مشغل علي في الحي اليهودي، هناك بالقرب من باب شرقي. كنت قد اتجهت عام 2011 إليه. شيء ما حدث لا أتذكره جعلني أغيّر اتجاهي. لقد حُرمتُ يومها من رؤية أجمل متحف للنحت الحديث في دمشق.

في الطريق إلى المعاصرة

ولد علي في اللاذقية عام 1956. درس النحت في كلية الفنون الجميلة بدمشق وتخرج عام 1979. تابع دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة في كرارا بإيطاليا. وكان قد أقام معرضه الشخصي الأول عام 1988. شارك في لقاءات فنية مهمة منها بينالي الإسكندرية وبينالي الشارقة والسمبوزيوم الدولي للنحاتين في فالنسيا بإسبانيا، ويذكر أنه قد حصل عام 1997 على الجائزة الذهبية في بينالي اللاذقية.

يقول عن نفسه “أنا أشعر أني امتداد لتاريخ قديم جدا وأشعر أني أستند إلى جذور عميقة مستمدة إما ممّا تركه أجدادنا وإما من الثقافة التي تنتقل عبر الميثولوجيا والسير الشعبية وحكايا الناس. لكن بعد هذا الارتكاز لديّ معطياتي التي أعيشها كانسان يحيا في هذا الزمن ومعطياتي النابعة من البيئة ومن مجتمعي ومما يحدث حولي في هذا العالم ومما يؤثر عليّ الآن وهنا”.

في سياق تلك المعادلة بدأ الفنان عمله في النحت. وهي معادلة حقق من خلالها نوعا من التوازن الذي كان يحتاجه في مواجهة مؤثرات غربية حديثة كان يجب عليه باعتباره نحاتا معاصرا أن يقف أمامها ويتأملها وينفعل بها بل ويتأثر بها. كانت تلك خطوة ضرورية من أجل أن يكون قويا ويشعر بتلك القوة.

ذلك الكائن

كل عمل من أعماله هو أشبه بمرثية لإنسان هذا العصر الحائر بين المكان والزمان. فحين ينتمي إلى مكان بعينه يكون الزمان قد تركه وهو ما يُظهره علي محجوزا داخل قفص أو مرميا على أريكة

رأيت طائرا خشبيا. رأيت حصانا من البرونز في ساحة عامة. ولكن الإنسان هو محور عمل علي وركيزته الأساسية. ذلك ما درج عليه النحاتون منذ الحضارات الأولى التي عرفت النحت وحتى نحاتي العصر الحديث. كان الشكل الإنساني هو ملعب المحاولة للوصول إلى نتائج تقنية خالصة.

الإنسان في مختلف أوضاعه كان بالنسبة إلى علي وسيلة للاتصال بما يخفيه الكون من أسرار وألغاز. لم تكن محاولته وصفية. فهو لم يرغب في الثناء على الجسد الإنساني أو إحاطته بنوع من الغزل البصري كما فعل الإغريق بقدر ما سعى إلى التعرّف على ما يخالجه من ألم وبؤس وتعاسة وهو يعيش صراعا مريرا في اتجاهين. صراعه الداخلي حيث تمتزج المشاعر الشفافة والمرهفة بقوة تمرد تنبعث منه، وصراعه الخارجي وهو يواجه ثنائية القطيعة والاتصال في عالم لا يقبله إلا بعد إخضاعه.

ولأن الإنسان لديه يعيش حالة تمرد على جسده والعالم في الوقت نفسه فإنه لا يظهر في هيئة توحي بتعافيه وسكونه وانسجامه. نقبل عليه ويصدّ عنا. أشبه بمريض يسعى إلى أن ينفرد بمرضه.

لا يحتفي علي بالجسد الإنساني من جهة بطولته وانتصاره وتفوقه بل بما يرافقه وهو يمشي ضعيفا، مترفّعا في طريقه إلى لحظة الهشاشة التي تمثل الجانب الصوري الأخّاذ منه. شيء من التحدي يقابله عقاب صارم يقع في كل لحظة صدام.

كل عمل من أعماله هو أشبه بمرثية لإنسان هذا العصر الحائر بين المكان والزمان. فحين ينتمي إلى مكان بعينه يكون الزمان قد تركه وهو ما يُظهره علي محجوزا داخل قفص أو مرميا على أريكة. علاقة ذلك الكائن الهش بالمكان معلنة غير أنها خفية في ما يتعلق بالزمان.

سؤال المصير

يعتني علي في جزء من عمله بالرأس المقطوع. وهو رأس يظهر في حالات مختلفة. الرأس الحالم والمفكر واليائس والمنسيّ والتائه والخائف والتعيس والمنتشي. رؤوس مغمضة العينين غير أنها توحي بما يجري في داخلها. رؤوس ليست لبشر بعينهم. إنها تشي بالأجساد التي تحملها وتخلّت عنها في لحظة تماس جارح بالعالم. سيكون علينا أن نفكّر بمصير الرأس الذي يفكّر بمصائرنا.

أعتقد أن فتنة السؤال تقود علي إلى منطقة غموض كاملة. في لحظة ما ستنقطع تلك الرؤوس عن أصلها لتبدو كائنات تجريدية. وهو ما ينتقل بها إلى دائرة السؤال الوجودي الذي يتعلق بمصير الفرد من غير التعليق على ما يجري في هوامش ذلك المصير.

ولأن الرأس المقطوع هو جزء أساس من الأسطورة في الحياة الشعبية فقد نجح علي في استخراج مفردات اللاوعي الجمعي لكي يكون الآخر الذي يرى بطريقة منصفة وبريئة. ذلك الطفل المشاغب الذي يرغب في أن يشرك الآخرين في الخديعة.

يرغب في أن يرى من الداخل ما نراه وكأنه جزء من الواقع الذي نعيشه. سيكون علينا أن نتحدى أنفسنا ونحن نسرّ حين نرى رأسا مقطوعا، بالرغم من أن ذلك المشهد ينطوي على الكثير من المعاناة.

سيذهب هذا النحات إلى مستقبله حاملا رؤوسه ليضعنا في موقع الشاهد. ولكن ما فعله في أوقات سابقة يؤكد أن ذلك الرأس ينتمي إلى جسد مهمش ومحطم ومنسيّ. ذلك ما يكمل رؤيته لعالم لم يعد بالنسبة إليه قابلا للاستعادة.