جنس فني ضارب في أعماق التاريخ يأبى أن يموت

“الطبيعة الميتة” كما عرّفها تشارلز سترلنغ فن تصويري بالأساس يجمع عناصر بلا حراك ذات محمول رمزي، ويُرجع نشأته إلى الحضارة الإغريقية، إلاّ أن علماء الآثار اكتشفوا أنها تعود إلى العصور القديمة، حين كان الإنسان الأول “كرومانيون” يهتم بالأشياء ويزيّن الأدوات التي يستخدمها، وإن كانت غير مرسومة دائما بل منقوشة أو محفورة.

تتعالى الأصوات لإعادة النظر في ما عُرف بالطبيعة الميتة، إما من جهة التسمية بوصف الطبيعة في جوهرها حيّة، ولا يمكن بالتالي نعتها بالميتة، ولذلك كان البريطانيون والأنكلوسكسونيون عموما يعرفونها بـ”باق على قيد الحياة”، أي أن الفن يثبّت بهذه الطريقة عنصرا من عناصر الطبيعة والواقع، ليكتب لها الدوام.

كذلك من جهة أصولها، فمؤرخة الفن الفرنسية لورانس برتران دورلياك تدعو إلى القطع مع حدود التصنيف التي أقرها المؤرخون والنظر إليها من زاوية علم الآثار والفن المعاصر، ذلك أن “الطبيعة الميتة” تتجاوز الحدود التي ضبطها البريطاني تشارلز سترلنغ (1901 - 1991)، لتضرب في أعماق التاريخ، حيث كشف علماء الآثار أنها تعود إلى نحو ثلاثة آلاف وخمسمئة سنة قبل التاريخ.

تعدّد التسميات

هذا الجنس تمّ حصره في بداية القرن السابع عشر، ولكن تسميته لم تجد طريقها إلاّ في أواسط القرن الثامن عشر. قبلها اختلف النقاد والمؤرخون حولها، فالإيطالي جورجو فازاري (1511 - 1574) أسماها “شيئا طبيعيا”، والهولندي كاريل فان ماندر (1548 - 1606) كان يكتفي في وصفها باستعمال كلمات تنطبق على ما تحويه اللوحة مثل “أزهار، فواكه، باقات”، قبل أن تظهر في هولندا عام 1650 عبارة “طبيعة ثابتة”، ومنها “أشياء ثابتة”و”البقاء على قيد الحياة” في ألمانيا، لتتّخذ المعنى نفسه في بريطانيا والبلدان الأنكلوسكسونية.

أما في فرنسا فقد ساد التردّد بين عدة مصطلحات من “أشياء ميتة وبلا حراك” عند المؤرخ أندري فيليبيان (1619 - 1695) و”طبيعة بلا حراك” في نظر ديدرو، قبل أن يفرض الفنان جان سيميون شاردان (1699 - 1779) مصطلح “طبيعة ميّتة”. ورغم استخدام بعضهم عبارة “طبيعة صامتة” فإن الأولى هي التي تمّ إقرارها حتى ظهور الفن المعاصر بمختلف مدارسه، ثم صارت أصوله موضع مساءلة بعد حفريات علماء الآثار.

ولورانس برتران دورلياك تنفي ما ذهب إليه سترلنغ، حين زعم أنها ظهرت خلال ازدهار الحضارة اليونانية، ففي رأيها أن “الطبيعة الميتة” أقدم من ذلك بكثير، حسب الحفريات الأركيولوجية التي أظهرت آثارا من عهود قديمة، حيث كان البشر يهتمون بالأدوات، فيزيّنونها أو يرسمونها على جدران الكهوف وغرف الموتى.

كما أن حضارة بلاد الرافدين تركت لوحات ونقوشا تمثل الآلهة، ثم جاء الفن المصري القديم ليطوّر ذلك الفن عن طريق تغطية التوابيت الحجرية والمعابد برسوم رفيعة كان من غايتها تقديم أطباق منوعة للآلهة والموتى، كقطع الخبز، والمرطبات، وضلوع الثيران، ورؤوس العنز البرّي إضافة إلى الخمور والمسليات المعدّة للتناول في العالم الآخر.

ثم جاء من بعدهم اليونانيون والرومان ليفرشوا بيوتهم بالفسيفساء والجداريات التي كانت سمة من سمات حياة البذخ والبهرج. ومن أبرز الرسامين في اليونان القديمة الرسام بيرايكوس سيندسموس (القرن الرابع والقرن الثالث قبل الميلاد) وكان يرسم أشياء الحياة اليومية وطيورا وأطعمة، يطلق عليها الإغريق روبوغرافيا (تصوير أشياء بسيطة)، أو ريباروغرافيا (تصوير أشياء تافهة) بتحقيرها في الحالتين، إضافة إلى لوحات فسيفساء هيلينية ورومانية تمثل أطباقا جاهزة للأكل، أو ثمرا وسمكا وطيورا موضوعة على رفّ أو درج سلّم كتلك التي أنجزها سوسوس برغامون في القرن الثالث قبل الميلاد. وكلها أعمال لم يصل منها غير أخبار نقلها المؤرخون مثل بلينيوس الأكبر (23م - 79م).

غياب وعودة

كان يمكن أن يواصل ذلك الجنس ازدهاره، بيد أن الديانة المسيحية قضت على ذلك العالم الأبيقوري، وحكمت على “الطبيعة الميتة” بغياب مديد، فقد ألغت تمجيد متع الإنسان على الأرض، والتغني بالجمال إلاّ إذا كان عن السماوات ومن فيها، وانتشر الحديث عن التوبة والمغفرة والعقاب الإلهي، ولم يعد يسمح بابتكار أيّ شيء إلاّ إذا كان وثيق الصلة بالمقدّس، فأصبحت مختلف أنواع “الطبيعة الميتة” كالموائد والأزهار وكل ما له علاقة بالابتذال مرتبطة بالثيمات الدينية كالعشاء السرّي (العشاء الأخير للسيد المسيح مع حواريّيه قبل صلبه)، وعيد البشارة (مع باقة ورد تهدى إلى السيدة مريم)، والقديس جيروم في زنزانته.

ولكن شيئا فشيئا بدأت تفاصيل الواقع تظهر في الصور الورعة، على هامش المخطوطات الثمينة في البداية، حيث تعرض المصنفات أنواعا من النباتات والأصداف والأزهار والطيور والكائنات البحرية والوحوش، ثم في التلبيسات والترصيعات الإيطالية برسوم موحية.

وأخيرا عادت إلى الظهور عن طريق جوطّو دي بوندوني (1267 - 1337) الذي أعادها إلى الحياة نهائيا في كنيسة سكروفينيي دي بادوفا عام 1305، حيث صوّر بدقّة أشياء المعيش اليومي.

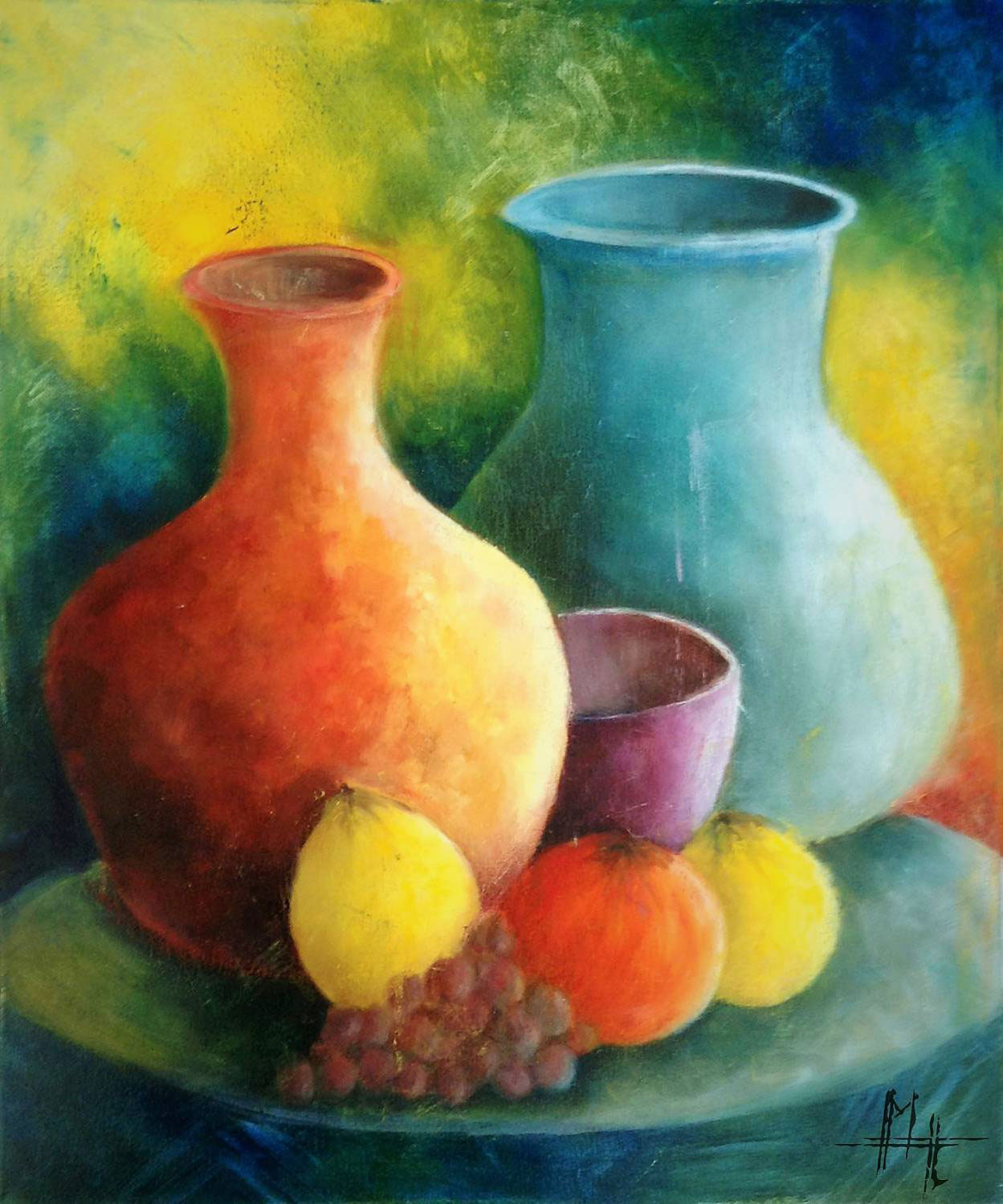

منذ ذلك التاريخ، صارت “الطبيعة الميّتة” جنسا قائم الذّات، اتّسم بواقعية ما انفكت تتطوّر وتزدهر حتى بلغت أوجها في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وكان من أعلامها البارزين خوان سانشيز كوتان، وبيتر كليز، ويان دفيدز دي هيم، وفيليم كليزون هيدا، ولوبان بوجان، ولويس ميلنديث، وسواهم ممّن أبدعوا لوحات رائعة، استطاعوا فيها نقل واقع محدّد بدقة عجيبة، كالتقاط قطرة الندى على حبة فراولة، والضوء المنعكس على زجاج إبريق، وطراوة طريدة، وحبيبات قشرة برتقالة، ورهافة بتلات وردة، والتماع بذور بطيخة، مع الإمساك بالأجواء الصامتة التي تلفّها.

"الطبيعة الميتة" أقدم من حصرها في بداية القرن السابع عشر، حيث أظهرت الحفريات الأركيولوجية آثارها من عهود قديمة

وكلّها حسب تأويل بعضهم توحي بالطابع العرضي للحياة، فيما يرى غيرهم أنها إنما تعكس متعة امتلاك تلك الخيرات واستهلاكها، وإن كان بعضهم قد جعلها مطية لإدانة فظاعات الحروب مثل لوحة غويا “طبيعة ميتة بضلوع خروف ورأسه”، أو ألبرخت دورر في “رأس وعل يخترقه سهم”.

المفارقة أن الأكاديميين استهانوا بـ”الطبيعة الميتة”، ولكنها ظلت قائمة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث جعلها فنانو الحداثة في صميم تجاربهم المجدِّدة. فالانطباعيون تناولوها ببساطة مذهلة ليركزوا على أحاسيس الضوء والطبيعة، فرافقت “الطبيعة الميتة” لديهم الوجوه كما في لوحة ماني “الغداء على العشب” أو لوحة رونوار “غداء أصحاب الزوارق”. وكان من أثر تصدّي دعاة الفن الخالص للانطباعيين إقبال بعضهم على “الطبيعة الميتة” كما هو الشأن مع إميل برنار، وبيير بونّار، وغوغان، بل إنها وجدت موقعا مميزا لدى أتباع التيار الرمزي.

أما فان غوخ فقد أخضعها لرؤيته التي تعتمد الترقين والتظليل، بينما جعلها سيزان وسيلة لتفكيك الواقع وإعادة خلقه بشكل أفضل، فهو الذي مهّد للثورة التكعيبية، إذ كانت حبات التفاح والبرتقال حقل تطبيق لنظرياته التي تعتمد على اختزال المظاهر في ثلاثة أشكال أساسية، الأسطوانة والمخروط والدائرة، وتحديد الشكل من خلال اللون، وقد ترك في هذا المجال أعمالا بارزة كـ”البندول الأسود” و”طبيعة ميتة بسلّة” و”طبيعة ميتة ببصل”.

هذا قبل أن تصبح “الطبيعة الميتة” في صميم الحركات الطلائعية مع بيكاسو وجورج براك وأتباعهما ممّن قاموا بتشريح أشياء المعيش اليومي وتحطيم الأحجام والأفق المنظوري لبعث الحركة التكعيبية التي حلت مشكلة العلاقة بين الشكل والفضاء عن طريق “الطبيعة الميتة”، ثم تحوّلت تلك الأشياء إلى “ريدي ميد” مستفز كما في تجربة مارسيل دوشامب، أو استعارات صادمة أو شاعرية لدى السرياليين، كما في أعمال ماكس إرنست، وبيير روا، وإيف تانغي، وخاصة سلفادور دالي الذي ابتكر “الطبيعة الميتة الحية”.

نزعة ثورية

لم تنته “الطبيعة الميتة” بنهاية الحرب العالمية الثانية التي قلبت الأشياء وجعلت عاليَها سافلها، إذ وجد فيها بعض الفنانين ملاذا صامتا، بينما استغلها آخرون في تصوير عالم فقد إنسانيته، شأن أندريس سيرّانو في “لوحة بقرة” وتُظهر رأس بقرة ذات عيون مفتوحة تذكر الإنسان بوحشيته، وباتت الكوارث الطبيعية تهدّد وجوده. أو محاولة نقد مجتمع الآلة والاستهلاك على غرار فناني البوب آرت، وفي مقدمتهم أندي وارول، الذي استوحى أعماله من الثقافة الشعبية والإعلانات الإشهارية ليدين مجتمع الاستهلاك.

أما رواد الواقعية الجديدة فكانوا أكثر حدّة عندما استخدموا “الطبيعة الميتة” لتغيير الوضع القائم، فكانت أعمالهم صورة عن عالم مستلب، أفقدته عبادةُ المادة إنسانيته، كـ”هواتف” كلافيك، و“عجلات” ستامفي، و“حنفيات” كلاسن. فسيزار يضغط عمليا على أشياء المعيش اليومي، وسان فال تصوّب نحوها بندقية، ودانيال سبوري يجعل من فضلات الطعام لوحات فنية، دون نفي للموت، الذي يلوح عند كل منعطف.

ذلك أن الأعمال المعاصرة تبين هشاشة ما نملكه على الأرض، وعبثية مراكمتها، كما عبر عن ذلك الهندي سوبوت غوبتا حين صنع جمجمة عملاقة من ماعون المطبخ، بينما تتبدّى نزعات الموت في أعمال أخرى تصوّر حيوانات مصروعة معروضة للعيان كشهادة على حرص الإنسان على إخضاع كل كائنات الطبيعة لمشيئته، وهو لا يعلم أنه عنصر منها وليس سيّدها الأوحد كما دلّ على ذلك فايروس كورونا.

تقول لورانس برتران دورلياك “إن تاريخ الطبيعة الميتة يتأرجح منذ تمظهراته الأولى بين نزعات الحياة والموت، المتعة ونكران الذات، التراكم والندرة، اللذة والخوف”.