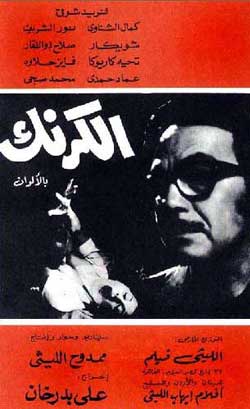

فيلم "الكرنك" أنشودة لحماية آدمية الإنسان وتحريره من القهر

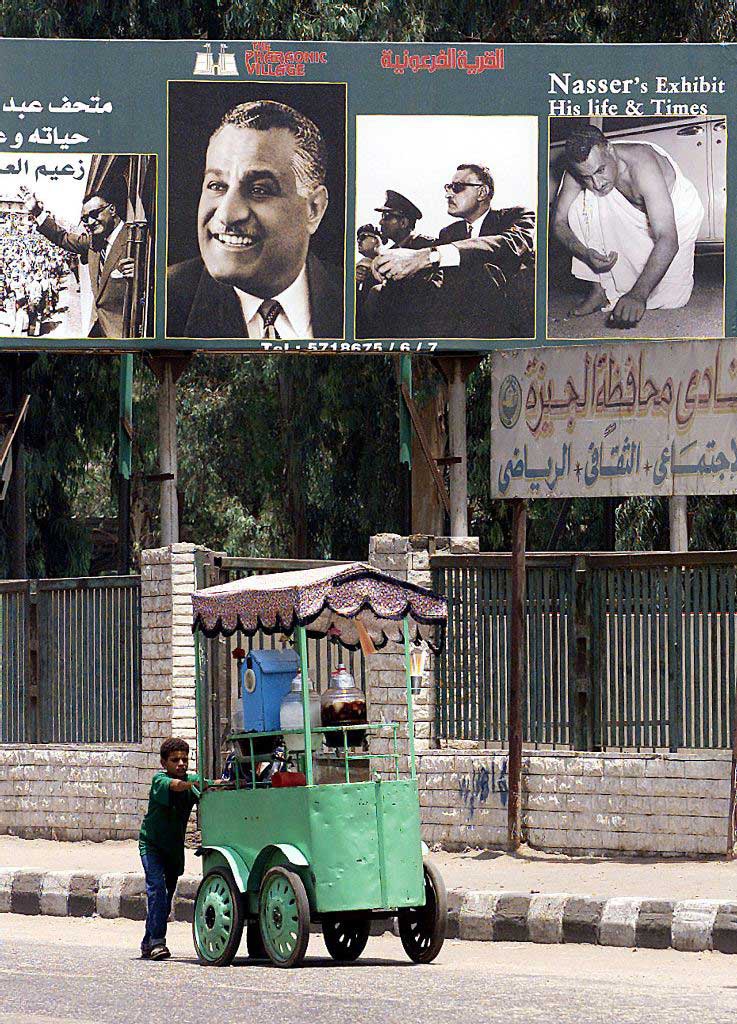

لم يحدث لفيلم مصري، وربما غير مصري، أن قاد بقصد أو من غير قصد حملة انتقاد تبلغ درجة الانتقام من شخص وتجربة، مثل عاصفة فيلم “الكرنك”، وقد صار دليلا على تيار، وعنوانا لموجة سينمائية أطلق عليها “أفلام الكرنكة” استهلكت من الأوراق وأشرطة الأفلام والفيديو ما استهلكت، ثم خبت أو خابت، مثلما هدأت في السنوات الأخيرة موجة أفلام روائية ووثائقية في المغرب، استعادت عذابات ضحايا “سنوات الرصاص”، بشيء من الأسى والكثير من الرغبة في العدل والإنصاف. لم يعد فيلم “الكرنك” ملكا لصناعه، بداية من نجيب محفوظ الكاتب الماكر الذي لم يثبت تاريخ انتهاء أي عمل روائي أو قصصي من أعماله الغزيرة، ولكنه استثنى رواية “الكرنك”، فكتب في نهاية صفحتها الأخيرة رقم 119، بعد السطر الأخير “ديسمبر: 1971”، وفي السطر التالي كتب “تمت”، فبدا تاريخ الانتهاء من الكتابة جزءا من متن الرواية، وإبراء لذمة الكاتب الراوي من شبهة الاتهام بالسير ضمن قطيع سوف يصطنعه أو يشجعه أنور السادات، لتشويه صورة سلفه جمال عبدالناصر وتجربته السياسية، بحقائق وأكاذيب وأساطير أسهم في إشاعتها، بأنصبة غير متساوية، كل من الشيخ عبدالحميد كشك في خطب الجمعة وأشرطة الكاسيت، وقيادات تنظيم الإخوان بمجلة “الدعوة” ومؤلفات وسير ذاتية أسقطها اختبار الزمن، ومع اليمين الديني الكاره لعبدالناصر نشط كتبة من ساقطي القيد، ورؤساء تحرير وناشرون، وتوّج القصف بسينمائيين هرولوا نحو “الكرنكة”، وصنعوا أفلاما موجهة ذات نبرة خطابية، وأدت تلك الأفلام الغرض السياسي الذي صنعت من أجله، وحظي بعضها بجماهيرية مؤقتة، ثم اختفت.

فيلم “الكرنك” يحمل في بنائه الفني أسباب بقائه بكامل حيويته، بعيدا عن سياق مرحلة تاريخية اتخذها خلفية لأحداثه وقضيته، ولولا الفيلم لذهبت رواية “الكرنك” متواضعة المستوى إلى النسيان. ويستمد الفيلم صموده من روح إنسانية تنتصر لآدمية المواطن، وترفض إهانته وإهدار كرامته، وكسر إرادته بترغيب وترهيب يبلغ حد التعذيب والاغتصاب، وهذا ما نجح فيه مخرجه علي بدرخان القادم من تيار اليسار المصري، ومعه مؤلف أشهر الأغاني “الناصرية” صلاح جاهين “المستشار الفني” للفيلم، وبطل الفيلم نور الشريف وغيرهم ممن تصعب المزايدة على إيمانهم بمبادئ ثورة 23 يوليو 1952، ولكنه إيمان لا يحول دون انتقاد أخطاء التجربة وخطاياها.

مشاهد أضعفت الفيلم

عرض الفيلم في ديسمبر 1975، ويبدأ بمقهى “الكرنك” وتديره الراقصة المعتزلة قرنفلة (الممثلة شويكار)، إذ ينصت الحضور إلى بيان عبور الجيش المصري لقناة السويس، ظهر 6 أكتوبر 1973. وينتهي الفيلم بنجاح العبور، وتمكن الجنود من تحطيم خط بارليف على الضفة الشرقية للقناة، ورفع العلم المصري في سيناء. هذان القوسان للحرب هما من الناحية الفكرية أضعف ما في الفيلم، زوائد خارج رسالته ودلالته، وتكاد تفسده، وربما شاهد الجمهور هذه المشاهد في سياقها الأكثر إقناعا، في فيلم “أبناء الصمت”، أنضج الأعمال عن حرب أكتوبر 1973، وأخرجه محمد راضي الذي كتب اسمه في بداية “الكرنك” كمخرج للمعارك

الحربية.

يمكن للمشاهد أن يتجاهل قوسي الحرب كإطارين يحاصران فيلما لا علاقة له بالحرب، ويرى قوسين آخرين يمثلان بداية ونهاية للفيلم، ففي المقهى ينهض الحضور وقوفا، أثناء إذاعة بيان عبور قناة السويس، أما إسماعيل الشيخ (نور الشريف)، فيعطيهم ظهره ويواصل التدخين وهو مغيب وممزق ومهزوم، وقبل نهاية البيان يسرع إلى المستشفى، ويحاول أن يهندم ثيابه المهلهلة، ويبدي للحارس رغبته في الدخول للمساعدة، ويؤكد أنه طبيب، ويرفض الحارس.

بين الثورة والاستبداد

من داخل المستشفى يقدم مدير التصوير محسن نصر مشهدا ذا دلالة لإسماعيل الشيخ في الشارع، وراء السور الحديدي للمستشفى. هو حر ولكنه لا يزال خلف أسوار تشبه أسوار معتقل لم يتحرر منه نفسيا، إلى أن يلمح زميلته وخطيبته السابقة زينب دياب (سعاد حسني)، فيناديها ويرجوها أن تحصل على تصريح بدخوله. ويرفض مدير المستشفى، ويجادل بأن إسماعيل استسلم للإدمان، وزينب تلح عليه بأن يعطي إسماعيل فرصة، فهو الآن “إنسان جديد”، وتقول للمسؤول إن إسماعيل مر بظروف قاهرة من الصعب أن يحتملها إنسان. وهنا تبدأ أحداث الفيلم الذي ينتهي بمشهد في غرفة إسماعيل، وكان قد انسحب إلى الداخل، ويرفض التسامح أو التصالح مع المجتمع، ويؤكد لزينب أنه “حالة ميؤوس منها”، وينهيان الخطوبة، وعلى باب الغرفة تتأمله زينب بنظرات صامتة توجز الحزن والشفقة والعطف واليأس، ولا يبالي إسماعيل بوداعها ويكمل احتساء زجاجة الخمر.

وينجح المونتير سعيد الشيخ في اللقطة التالية بقطع صوتي حاد، وزينب دياب تعلن البشرى كإغاثة “يا إسماعيل”، ليس من خارج الغرفة، وإنما من داخل المستشفى، وفي يدها التصريح، ويدخلان معا. زينب تتعلق بذراع إسماعيل، وفي الوقت نفسه تسبقه بنصف خطوة، وتخبره أن وراءهما مهاما كبيرة في المستشفى، وبعد ذلك سيجلسان للتفكير في ما حدث، “ونقدر نقيّمه”.

ما حدث هو موضوع الفيلم. هو المسافة بين براءة ثورية يجسدها طلبة يؤمنون بأهداف الثورة، واستبداد وقمع للحريات باسم الثورة، بحجة حمايتها من أعدائها. كانت الصدمة الأولى لأبطال الفيلم، وهم طلبة في كليات الطب والفنون التطبيقية وغيرها، حين قدّروا أن الفلاحين يمكنهم الاستفادة بقماش ستكتب عليه لافتات مؤيدة للثورة، ما فائدة لافتة تحمل شعارات الثورة إذا صادفها فلاح لا يقرأ؟ كانوا يتناقشون في ساحة الجامعة، وسمعهم مسؤول فجاءهم، وقال إسماعيل الشيخ إنه من الأفضل تفصيل جلابيب للفلاحين من هذا القماش، ولكن الرجل نهره واستخف به “نحن” نعرف جيدا ماذا نفعل. كان يتكلم بضمير الجمع في وصاية أبوية على تفكير يبديه فرد.

نحن الآن في بدايات الستينات، حيث يدور جدل في المقهى حول إرسال جنود مصريين إلى اليمن، البعض يؤيد اقتناعا بمسؤولية مصر تجاه أشقاء قاموا بثورة ستنقلهم إلى القرن العشرين، والبعض يرفض وجودا لجيش مصري في اليمن؛ ويرى ذلك سببا لغلاء الأسعار، ويستنكر أن يكون خير مصر لغيرها. ثرثرات لا تخرج من المكان المغلق، أما الشارع ففيه ثلاث صحف يومية هي الأهرام والأخبار والجمهورية، يلقيها أحدهم، ويسخر من تشابه ما تنشره باستثناء الكلمات المتقاطعة، ويقترح أحدهم أن “يسموها نشرات”، وهو مشهد يحيل إلى الحالة المصرية الآنية في 2018، على مستوى الصحافة والسياسة معا.

تجربة الاعتقال والمقاومة

تعتقل زينب وإسماعيل وآخرون نتيجة وشايات. صدمة أولى تذيق الإنسان البعض من مرارة الاعتقال، وأولى المهانات فقدان المعتقل لاسمه، فيكون مجرد رقم، وفي الظلام يفقد الشعور بالزمن، ويفقد حقه الطبيعي في الإحالة إلى النيابة؛ لكي يعرف طبيعة الاتهامات الموجهة إليه، وما يترتب على ذلك من وجود محام أثناء التحقيق. لم يجد الأهالي أسماء أبنائهم في سجلات أي مركز للشرطة، فللمعتقل قانون آخر، هو اللاقانون، قانون الرجل القوي خالد صفوان (الممثل كمال الشناوي، والشخصية تحيل إلى مدير المخابرات صلاح نصر ومدير السجن الحربي حمزة البسيوني).

خالد صفوان يتهم إسماعيل الشيخ بالانضمام إلى الإخوان، ويعتقل صديقه حلمي حمادة (الممثل محمد صبحي)، ويتهمه أيضا بالانضمام إلى الإخوان، ويحاول أن ينتزع منه اعترافا بأن إسماعيل من الإخوان. ويشعل صفوان لحلمي حمادة سيجارة، رشوة عزيزة في المعتقل لعلها تغريه بالوشاية، حتى لو اعترف بأنه سمع إسماعيل يتكلم في الدين. ويرد باستنكار «هو اللي يتكلم في الدين يبقى مجرم؟»، فيجذب صفوان من فمه السيجارة، ويلقيها على الأرض، ويقول «فيه كتير من المجرمين يتكلموا في الدين»، ويسحق السيجارة بحذائه.

لا ينتبه الفيلم إلى دقة حساب السنين، فإسماعيل يقول لصفوان إن ثورة 1952 قامت وعمره خمس سنين، وإنه الآن في سن الخامسة والعشرين، في السنة النهائية بكلية الطب في جامعة القاهرة، وهذا يعني أن الأحداث تدور عام 1972 وليس في بدايات عام 1967. بعيدا عن الملاحظة العابرة فإن إسماعيل يعتبر نفسه ابن الثورة، ولا يفكر في نشاط يعاديها، وهو وزينب وحلمي حمادة مؤمنون بالثورة، ويعترفون بإنجازاتها في تحقيق العدالة الاجتماعية ومجانية التعليم. ويخرج الشبان إلى الحرية، ويتقدم إسماعيل إلى والدي زينب ويخطبها، ويظل حلمي حمادة أكثر راديكالية، ويؤكد أن ثورة 1952 تقدمية يقوم عليها غير تقدميين، مثل خالد صفوان وهو ابن توفيق صفوان أحد رجال الملك المخلوع.

يذهب إسماعيل وزينب إلى مجلس الأمة، ويعترفان لأحد أعضاء البرلمان بما جرى، وتأخذه المفاجأة من وجود معتقلين من دون اتهام ولا محاكمة، ويعد بتقديم استجواب في البرلمان. وفي اللقطة التالية يمثل البرلماني أمام خالد صفوان، وينتقد إهدار الحريات وخرق القانون، فيهدده صفوان بأن يتهمه بالاتصال بمنظمات تخريبية، وفي خروج البرلماني يلمح شابا أدخلوا رأسه في كيس أسود، ولم يتعرف عليه، ولم يكن سوى إسماعيل الشيخ. وكان إضراب عمالي في مدينة المحلة سبب القبض عليه مع أصحابه، بتهمة الشيوعية والتحريض على التظاهر، وتحت التعذيب يوقّع إسماعيل الذي لم يذهب إلى المحلة على إقرار بأنه شيوعي ومحرض، وتتعرض زينب للاغتصاب، وتتم المقايضة بخروجها على أن تصير عينا للأمن. وحين يحتج حلمي حمادة بأن الميثاق والدستور يكفلان حرية الفكر والعقيدة لكل مواطن، يرد عليه صفوان بأنه من يحدد المواطن الصالح من غير الصالح.

كان كمال الشناوي قد استوى ممثلا بعد مشوار من النجومية، وفي مشهد يبرز الوجه الضعيف لخالد صفوان، يتصل بشخص لا نسمعه، وكان صوت صفوان الدموي خفيضا منزعجا من شائعة ترشحه لمنصب وزاري لا يريده، لأنه “حكم بالإعدام، أنا غلطت في حاجة؟”. يخاف من منصب الوزير؛ لأن الوزير يعزل في أي وقت ولكن القابض على آلة التعذيب هو أداة دائمة لدولة الاستبداد.

في دولة اللاقانون، ويمثلها أمثال خالد صفوان، لا حدود بين الوظيفي والشخصي، ولا وجود لوثائق رسمية تسجل أحوال المواطنين الذين يصبحون مجرد أرقام. يوجز ذلك مشهد دالّ تنتشل فيه زينب من الطريق إلى فيلا، وكان صفوان يهم بالخروج من حمام السباحة، وينتظره مساعدون بالمناشف، وهناك مائدة عليها مشروبات، ويحقق معها وهو يرتدي المايوه، ويلومها على تقاعسها عن كتابة تقرير يخص جملة قالها زميل لها في درس التشريح، يتهم الأساتذة بمحاباة أبنائهم، ليرثوا وظائف آبائهم. ويقايضها بالإفراج عن إسماعيل بشرط أن تنشط كعين للأمن. ويستدعي مساعدا يعطيها نصائح “مهنية”، بألا تهمل كتابة أي شائعة أو نكتة، في الجامعة ومقهى الكرنك. ويمد صفوان إليها يده بأوراق مالية، ويوصيها بألا تخجل، “بقيتِ منا”.

أما إسماعيل فيعدونه بوظيفة ويجندونه أيضا. ويخفي كلاهما عن الآخر الثمن المدفوع، وحين يخلوان للمرة الأولى، يبكي إسماعيل وهو ضائق الصدر، ويعترف لها بأنه يخشى أن تحتقره ذات يوم، ويتذكر الإهانة والتعذيب فيفشل، وتلتقط الكاميرا تماثيل القردة الثلاثة: لا أرى لا أسمع لا أتكلم. يعجز إسماعيل في أول اختبار لرجولته، بعد أن كسروا روحه، وأذلوه ومسخوه عينا تتلصص على الناس، في مقابل إطلاق سراحه، حرية منقوصة ومشروطة تشبه العبودية المختارة. صار الحبيبان غريبين، وضاع منهما الكلام، ابتلعته الشروخ في أرواح منطفئة. أول ما فكرا فيه “الهجرة”، وفي لحظة منذورة للمتعة كانت العين كسيرة، والعجز بليغا، وما كان لمهزوم أن ينتصر في السرير.

بين الفيلم والرواية

قرب نهاية الفيلم تهرع زينب إلى مكتب صفوان، وفي صرخة تَطهُّر تصارحه بأنه كلب ومجرم جعلها “خائنة وجاسوسة”، ووعدها بألا يصيب إسماعيل وحلمي أذى، وكانا قد اعتقلا، وأحس المعتقلون بأن حربا ربما دارت، ويجب أن يكونوا في جبهة القتال لا المعتقل. وفي تعارك بين شرطي وإسماعيل ينقذه حلمي الذي تحيل شخصيته إلى المناضل الشيوعي شهدي عطية الشافعي مؤلف كتاب “تطور الحركة الوطنية المصرية 1882ـ1956″، وقد مات تحت التعذيب وهو يهتف باسم جمال عبدالناصر، كما قتل حلمي حمادة وهو يدافع عن إسماعيل.

حين يبتعد الفيلم عن الرواية وزمنها وروحها يميل إلى مغازلة نظام السادات، ويفقد عمقه الإنساني، فيستعرض عناوين الصحف بعد 15 مايو 1971، وتمكن السادات من إحكام قبضته، ووعده بأن الشعب “أبدا لن يذل… لا رقابة على الحريات”. ويعتقل خالد صفوان الذي ينتظره ضحاياه، ويطيل البقاء في الحمام خشية أن يقتلوه، ثم يطل برأسه ويخرج، فيفاجأ بهم ويحاول الرجوع فيمنعه أحدهم، ويحميه معتقلون من غضب آخرين، فيقول إنه كان ينفذ الأوامر، ويطلق صيحته “كلنا مجرمون وكلنا ضحايا. ما فيش ثورة من غير أخطاء”، في مغالطة تاريخية؛ لأن مراكز القوى ومنهم صفوان (صلاح نصر/ حمزة البسيوني) عزلوا، وصدرت أحكام بسجنهم بعد هزيمة يونيو 1967، وليس بعد صعود السادات، وكان عبدالناصر أول من اعترف بسقوط “دولة المخابرات”، بإعلانه في مجلس الأمة بعد الهزيمة عن سلوك “دولة المخابرات التي تغلغلت وانحرفت.. أعتبر أن هذه الدولة سقطت”.

بين عامي 1973 و2002 أخرج علي بدرخان عشرة أفلام فقط، منها ثلاثة عن أعمال لنجيب محفوظ “الكرنك” و”أهل القمة” و”الجوع″، ويظل “الكرنك” أكثرها طولا (143 دقيقة)، والمفارقة أن أسماء شخصيات “الكرنك”، باستثناء فرج المغتصب الصامت، نسيتها ذاكرة جمعية احتفظت بشخصيات مثل أمينة والسيد أحمد عبدالجواد في الثلاثية، وعيسى الدباغ في “السمان والخريف”، وصابر الرحيمي في “الطريق”، وزهرة في “ميرامار”، وعاشور الناجي في “الحرافيش”، هل هو اختبار الزمن؟