لبنان: قتيل وقاتل وشهود وكاميرا

خلاف على أفضلية مرور في شوارع بيروت أفضى إلى جريمة وحشية ارتكبت في وضح النهار وأمام أعين المارة. تُفرج الكاميرات عن وحش معربّد يصول ويجول يرتكب إثمه دون حرج أو تردد، وتفضح الكاميرات شللا وعجزا وجزعا أصاب الشهود وأحالهم متفرجين مستقيلين من صفة المواطنين.

القصة تمثّل حالة استباحة للفضاء العام، بحيث تتعدد تفاصيل الانتهاكات الممارسة في كل لحظة بصفتها سلوكا عاديا يستسلم له اللبنانيون بصفته “قدرا” لا طائل من معاندته.

في الشارع، كما في هذه الدنيا، جماعتان، “الزعران والأوادم”، فإن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، أو طاردتك من طريق مطار البلد وأجهزت عليك في الأشرفية في قلب عاصمته، دون أن تخفّف المسافات من غضب وغلو ينتجان موتا.

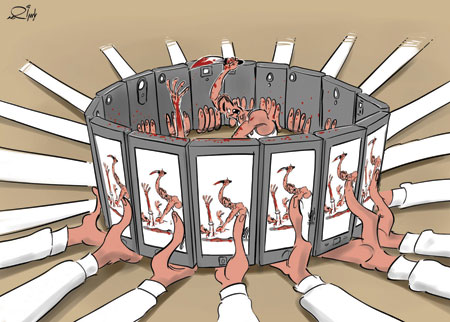

في الكولوسيوم الروماني في روما العتيقة كانت الطقوس تقدّم للمتفرجين عرضا دمويا ترفيهيا. يهتاج الناس في المدرجات في الفرجة على مصارعة دموية بين حيوانات وبشر أو بين بشر وبشر، ولا ينتشي العامة ولا يلامسون رعشتهم إلا حين يفيض الدم وينتهي المشهد إلى قاتل وقتيل. شهد ذلك الجمهور في ذلك الحيّ البيروتي ذلك العرض، لكنهم لم ينتشوا. واروا خيبتهم وخوفهم وضعفهم. مارسوا دورهم الجديد في زمن الفرجة الكبرى ووسائطها المعوّلمة، منقسمين بين جمهور مشدوه، أو حداثيين مستلين هواتفهم تصوّر الحدث، وكأنهم يلتقطون ما طاب منه ذكرى في رحلة سياحية.

|

هل تجرد ناس البلد من نخوة ورجولة؟ (لاحظ أن من تجرّأ على التدخل ومحاولة منع تلك الجريمة هم نساء) هل غابت عن الوعي الجماعي قصص الشجاعة والفرسان وما رواه الحكواتيون من أساطير سطّرت نصوص مسرحنا وشعرنا ومواويلنا؟ وهل العيّنة التي شهدت الواقعة، صدفة، تمثّل نفسها، أو أنها تمثّل حالنا العام؟

جدير بنا أن نعترف أن مشهد الجريمة صورة عن تلك العفونة التي تفتك بمنظومة قيمنا منذ أن أصبح العنف أصلا في يومياتنا. منذ أن اقتتلنا في حرب أهلية نمارس داخلها أحقادنا في تذابح روتيني ممل. منذ أن أصبحت الحروب والتهديد بها، سواء من خارج ضد داخل، أو من داخل ضد داخل، السمة العامة لعيشنا. منذ أن صارت حروب الآخرين في الجوار وجوار الجوار امتدادا لمشهدنا، فغدى ما كان يمكن اعتباره استثناء عندنا، قاعدة تؤكد نهائية علّتنا.

استقال المواطن عندنا من دوره الأصيل، واستحسن دوره كـ“كومبارس” يمارس أدوارا تافهة هزيلة تعظم من نجومية البطل وتفوّق مداركه. فإذا ما لعب دوره جيّدا كمتفرج مشلول على جريمة معلنة، فهو يتصرف وفق روتينية عادية منذ أن بات مصير بلده وعيشه بأيدي بارونات محليين ودوليين وإقليميين لا يعيرون اهتماما لوجوده العرضي في هذا الزمان وعلى هذه الرقعة من العالم. باتت لغة السلاح، أي القوة، سيدة اللغات في الزواريب كما على مشارف القصور. وبات غياب الدولة، منذ عقود، وربما منذ نشأة الكيان، ثابتة تمحض الغابة شرعية وجود، فلا يجد الفرد طائلا من التظلل بقضاء وقوانين ومؤسسات رادعة. فإذا ما مارس الوحشُ طقوسه فذلك قانون وتلك قاعدة وجب الخضوعُ لهما.

في مشاهد الدمّ المنثورة على هواتفنا بصفتها أخبارا ومعلومات، يختلط أمر ذلك على المشاهد. فأن تقذف تكنولوجيا التواصل المشاهد عن إعدام جماعي في الموصل أو عن جزّ رؤوس في الرقّة أو حرق طيار في مكان ما، أو تكدس الجثث إثر وقوع برميل متفجّر، فذلك بات من العاديات بحيث نحسبها كذلك حين تجري أمامنا في شارع من شوارع بيروت. ثم أن ذلك العفن الذي أحالنا قبائل وطوائف ومذاهب، يستغرق فينا، فنروح نسأل عن دين القاتل ودين القتيل، لنتحرى اجتهادات وضيعة تجهد في تلميع وجهي الخنجر: التحريض والتبرير.

يجول الوحش داخل أزقّة الطوائف مزهوا بجبروته. يمارس القاتل عرضا دمويا مصوّرا، بعد أن منع خليفة داعش تصوير عروضه. في كواليس العرض يخترق مسيحيون، هذه الأيام، الشوارع مطالبين بحقوق صادرها “داعشيون”، فيما شيعة يصفقون لشيعة يقاتلون “داعشيين”، وسنّة يعلنون في العلن، وأكثرهم بهمس، دعمهم لداعش دون مزدوجين. تدور الطوائف بخفّة ورشاقة حول مواسم الدم، فترقص في أعيادها مبررة موقعها مع القاتل أو المقتول.

لا يمثّل الوحش نشازا بل هو إطلالة نافرة من منظر مألوف. الرجل تابع لوجه من وجوه البلد الكبار يتبادلان سوية منافع الاستقواء. وإذا ما تخلفت الكاميرات عن الإفصاح عن جرائمه السابقة، فتلك الكاميرا، وحدها، هي من أحال الجريمة حدثا فوق العادة، وكان من شأنها بدون ذلك أن تكون نسيا منسيا.

يدلي ساسة البلد بدلوهم في هذا الحدث وكأنهم أساتذة عفّة يستهجنون انحراف التلاميذ. يتبرأ “الأنبياء” من نحر دولتهم وهتك عرض حضورها. يستنكرون وحشية الفعل وهم غافلون عمّا ارتكبه أداؤهم لخلق بيئة حاضنة لذلك الفعل. في شعورهم المشترك بأنهم عرّابو الفوضى يتواطئون متضامنين، فلا يتناتشون ولا يتبادلون اللوم ولا “يتشاطرون” في التقاذف الروتيني. في الأمر أن الوحش تناسل منهم ويتغذى من زبَدِ تلاطم أمواجهم.

لا نحاضر ولا ندعي تعفّفا ولا نحاكم العامة على إثم هبط عليهم. نتهّمُ أنفسنا بأننا بتنا، والعامة، ورشة شلل وتلاشي. فأن نحترب من أجل هوية فذلك مفهوم ومنطقي كعامل من عوامل التاريخ. وأن نتعرض لفتنة بين أقوام ومعتقدات فذلك وجه من وجوه العمران وطقوسه، على ما يعلّمنا ابن خلدون. وأن تشق المقابر الجماعية وتهدم المدن العريقة في تناكف بين حاكم ومحكوم، فذلك رجس من عمل الساسة والسياسة وضريبة العبور من حال إلى حال في حكايات الأمم. أما أن يفلت وحش من قفص لا وجود له ليتقيأ موتا في الشوارع فذلك قيح يشي بخبث الورم.

مقابل حسرة أهل القتيل وارتفاع المطالبة بإعدام القاتل، قد تغيّب الأروقة ما ظهر جهارا في الشوارع. للقاتل سوابق مماثلة خرج منها بقدرة قادر، والقادرون كثر. القضاء في لبنان يعاني من علل البلد، حيث تتقاطع سلطة المال وسلطة الخوف لترويض من يجب أن يكون سلطة مستقلة تخيف كل السلطات. حتى المطالبة بتنفيذ حكم الإعدام تصطدم بأزمة الفراغ الرئاسي في البلد، ذلك أن أمرا كهذا يحتاج لتوقيع رئيس الجمهورية. الرئيس مغيّب، وفي الاعتياد على غياب رأس سلطة دعوة لتطبيع العيش دون أي سلطة. هذه تماما شريعة الغاب.

صحافي وكاتب سياسي لبناني