فشل طروحات التيار الديني يعيد البريق لكتب الفلسفة

تزايد الإقبال على كتب الفلسفة في العالم العربي في السنوات الأخيرة بشكل لافت، ويرجع البعض التوجه الذي يرد الاعتبار لهذا النوع من الكتب إلى عجز الخطاب الديني -الذي ساد لسنوات- عن إيجاد وسائل عملية وبنّاءة لتخطي تحديات الحياة المعاصرة وصناعة نموذج حضاري حديث ومقبول، لديه القدرة الحقيقية على مواجهة المشكلات العامة ووضع الحلول المناسبة لها، وهو ما مكن الفلسفة من استعادة مكانتها على اعتبار أنها تسير على طريق التفكير العقلاني.

يعكس الإقبال المتزايد للكثير من دور النشر العربية على التوسع في إصدار كتب فلسفية اهتماما واسعا لدى جمهور الثقافة في العالم العربي بالفلسفة كمجال مطالعة ورافد من روافد العلوم الإنسانية التي تسهم في تقديم حلول لمشكلات مزمنة، تعاني منها المجتمعات العربية حاليا.

يوحي هذا الأمر بأن هناك استعادة لروح الماضي الذي بزغت فيه هذه المسألة، وتطرق إلى قضايا حيوية، أثارت العديد من ردود الأفعال في حينه، ولا تزال قبساتها تطفو من حين لآخر، ما يؤكد أن الفلسفة لم تعد قاصرة على جدران مراكز الدراسات والأكاديميات العلمية.

يبدو الأمر لافتا للنظر على مستوى الفلاسفة والباحثين في مجالات الفكر، فقد لاحظوا اتجاها جديدا ينمو لتوسيع طروحات الفكر الفلسفي المقدم للجمهور العادي بلغة مبسطة وغير أكاديمية، ما أثبت لديهم عودة العامة للاهتمام بالفلسفة كمنهج يعلي من قيمة العقل والحوار والنقاش البناء ويستدعي أهم ما في ذلك لملء الفراغ الواسع في دوائر الثقافة العربية.

عانت الفلسفة على مدى أكثر من ثلاثة عقود من موجة انحسار كبير في العالم العربي، وظلت قاصرة على الدراسات في الجامعات العربية، وبعيدة تماما عن الحياة العامة، باستثناء دول مثل المغرب وتونس اللتين راجت فيهما الفلسفة ووجدت متابعين من المواطنين، لكن الانتعاش ظل أيضا مرهونا بالنخبة التي اهتمت بالفلسفة اهتماما كبيرا، وعمقت من علاقتها بالحياة.

تطور لافت

برر البعض رد الاعتبار العفوي من جانب جمهور الثقافة لكتب الفلسفة بفشل الطروحات الغيبية التي قدمتها الكتب الدينية الرائجة على مدى عشرات السنين في صناعة نموذج حضاري معاصر ومقبول، لديه القدرة الحقيقية على مواجهة المشكلات العامة، ووضع الحلول المناسبة لها.

أكد هؤلاء أن عجز الخطاب الديني عن إيجاد وسائل عملية وبناءة لتخطي تحديات الحياة المعاصرة، دفع جمهور الثقافة إلى العودة تدريجيا نحو التفكير العقلاني المجرد، والذي تطرحه بتفاصيل دقيقة مناهج الفلسفة الحديثة.

أوضح الدكتور أشرف منصور، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الإسكندرية، شمال غرب القاهرة، أن معظم المكتبات العربية الكبرى كانت قبل عشر سنين خالية تماما من كتب الفلسفة، ولم يكن هناك اهتمام من أي نوع بها، على مستوى جهات الإصدار أو حتى جمهور الثقافة، وظل الأمر كذلك حتى زمن ما يعرف بثورات الربيع العربي، حيث اندلعت احتجاجات وانتفاضات في عدد من دول المنطقة، كان الشباب جزءا رئيسيا فيها.

أضاف منصور، لـ”العرب”، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما متناميا بكتب الفلسفة مقارنة بباقي العلوم الإنسانية، وقد لمس ذلك بنفسه من خلال حواراته مع الطلبة والطالبات، وعلاقته بالمكتبات التي يرتادها لاقتناء الكتب، ووجد أن هذا الاهتمام قد تجاوز المتخصصين من الباحثين في أقسام الفلسفة بالجامعات إلى عامة المثقفين.

ودلل على هذا الاستنتاج بأن أعداد المشاركين في الندوات الخاصة المعنية ببعض الأمور الفلسفية بدأت تتسع بشكل كبير، وهناك حوارات ومجادلات على شبكات التواصل الاجتماعي تعكس وعيا واهتماما كبيرين لدى الناس وتتعرض لتفاصيل قضايا متعددة كانت قاصرة على دارسيها والنخب الملمة بالمجال الفلسفي على نطاق واسع.

وقال، إنه كان يتصور أن مؤلفاته في العلوم الفلسفية صعبة على القارئ العام، وسوف تظل قاصرة على المتخصصين حتى التقى بأناس غير دارسين للفلسفة وناقشوه بشكل مستفيض وفي تفاصيل دقيقة، عكست مستوى مرتفعا من الفهم والاستيعاب لما تتضمنه الكتب الذي كان يعتقد أنها صعبة.

ظهرت تجليات هذه الملامح في كون معظم كتب الفلسفة تطبع عدة طبعات متلاحقة، كدليل قوي على رواجها لدى العامة، مع أن أسعارها مرتفعة مقارنة بباقي الكتب في مجالات علم النفس، وعلم الاجتماع، والاقتصاد، وعلوم السياسة، والإنسانيات عموما.

أكد منصور أن هناك كتاب فلسفة كبارا في العالم العربي نبغوا في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، لكنهم لم يشتهروا إلا خلال السنوات الأخيرة، ومنهم من رحلوا وغادروا الحياة، نتيجة التوجه اللافت من جمهور القراءة ناحية الفلسفة، والتعمق في فهم ما تتضمنه من قضايا تمس عصب الحياة أحيانا، فالكثير من الشباب لديهم إرادة للمعرفة العلمية.

تضم قائمة الأسماء عددا من المفكرين والفلاسفة الكبار في مصر مثل فؤاد زكريا، وعبدالرحمن بدوي، وعاطف العراقي، ونصر حامد أبوزيد، وغيرهم، حيث عادت هذه الأسماء للسطوع في السنوات الأخيرة.

ارتفاع المبيعات

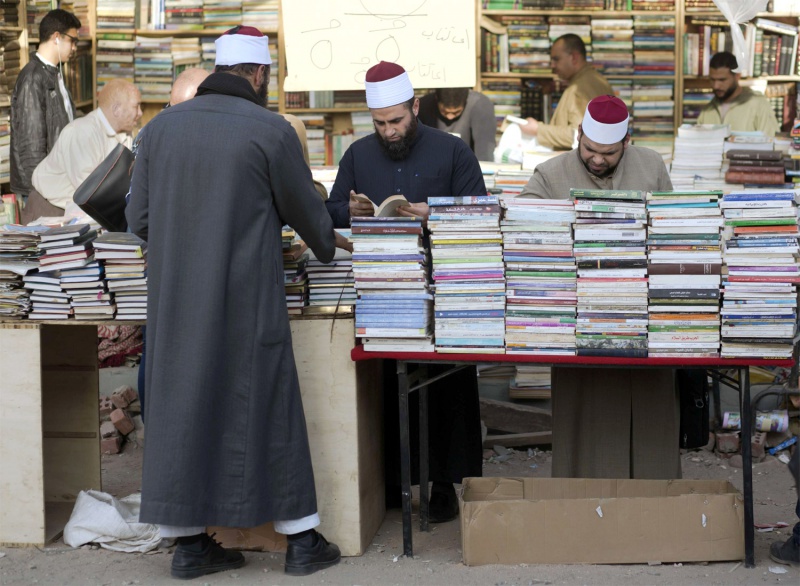

على المستوى التجاري، رصدت بعض دور النشر العربية ارتفاعا واضحا في حركة الطلب على كُتب الفلسفة، خاصة التي تترجم لتصورات ورؤى فلسفية عامة، وتُقدم مناهج تفكير متنوعة، ما جعلها المجال الأوسع انتشارا في الكثير من الأقطار العربية.

قال رضا عوض مدير دار “رؤية” للنشر، وهي إحدى الدور المهتمة بدراسات ومؤلفات الفلسفة في القاهرة، إن الاهتمام بكتب الفلسفة يظهر في ارتفاع المبيعات التي قد تزيد في بعض الدول عن مبيعات كتب الأدب والرواية والكتب السياسية.

وإذا أضفنا ارتفاع نسبة البحث على محرك غوغل، حيث زادت كلمة فلسفة وفلسفات وعلوم فلسفة، نجد أن القضية عميقة، وتستحق التوقف عندها، لأن غالبية رواد الإنترنت في العالم من الشريحة الشبابية، وهي الأكثر إقبالا وتفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار عوض، لـ”العرب”، إلى أن تيارا واسعا بين الشباب يتابع باهتمام كل جديد يتم طرحه لرؤى الفلاسفة الغربيين بحثا عن أطر جديدة للمعرفة، حيث يسألون الآن عن أسماء فلاسفة، ربما كان البعض من غير المتخصصين يستغربها من قبل، مثل: سبينوزا وكارل بوبر وماركوس أوريليوس.

الثقافة العربية الحديثة مرت بعدة مراحل وتحولات فكرية عنيفة غير أن الفترة الأصعب كانت خلال السنوات الثلاثين الماضية

تمثل عودة الاهتمام بالفلسفة تطورا معرفيا طبيعيا لأجيال أسهمت التكنولوجيا الحديثة في تحسين وعيها، وبث أفكار العقلانية والتحليل العلمي والمنطق في تصوراتها، ما دفعها إلى التوجه لكتب الفلسفة كزاد ثقافي ومعرفي.

كشف أحمد السجيني، مصمم مواقع إلكترونية ويبلغ من العمر ثلاثين عاما، أنه على الرغم من أن دراسته الجامعية كانت في مجال الحاسب الآلي، إلا أنه يتابع بشكل جيد كل ما يصدر حديثا من كتب فلسفية باللغة العربية، وتستهويه الكثير من الكتابات في هذا المجال.

وقال، لـ”العرب”، إن الفلسفة ترضي شغفا داخله بالبحث عما وراء الأحداث، وتُشعره بأهمية وعظمة العقل البشري، وهو ما ظهر في حجم الإصدارات الذي ارتفع عما كان عليه قبل خمس أو ست سنوات، لكنه ما زال أقل مما تحتاجه الثقافة العربية من طروحات ورؤى تعيد الاعتبار للعقل وتجدد الثقة فيه.

وتابع “هناك قضايا فلسفية عديدة لم تأخذ بعد حقها من النشر والعرض والتحليل باللغة العربية، ومن المؤسف أن بعض الأفكار الفلسفية الغربية مأخوذة عن مفكرين وفلاسفة عرب، مثل: ابن رشد وابن سينا والفارابي والذين تعرضوا لاضطهاد وربما تكفير من جانب مجتمعاتهم”.

وتحدث السجيني عن تجربته الشخصية، حيث كان يركز في البداية على قراءة ومتابعة الكتابات التقليدية التي تستعرض رؤى وأفكار رواد الفكر الفلسفي في العالم، ومع الوقت بات يهتم أكثر بالبحث عن مناهج وأفكار عربية خالصة، متأقلمة مع البيئة الشرقية، ولها جذور في التراث العربي، مؤكدا أن هناك تجارب ناضجة في دول المغرب العربي، شهدت نهضة فلسفية عظيمة.

تأثير المد الديني

يرى البعض من الخبراء في العلوم الفلسفية أن صعود وأفول نجم التيار الديني في المنطقة العربية ساهما بشكل كبير في استعادة الاهتمام بالفلسفة، إذ مثلت فترة صعود التيارات الدينية تهميشا متعمدا للفلسفة، باعتبارها “كفرا أو إلحادا”، فضلا عن تمكن الجماعات الدينية، مثل الإخوان والسلفيين، من السيطرة المتعمدة على المطابع ودور النشر، والسعي إلى حجب الفكر والمضمون الفلسفي عن المكتبات.

أدت إخفاقات تجربة الحكم الديني في بعض الدول العربية إلى العودة مرة أخرى إلى الفلسفة كمنقذ لا بديل عنه من الأفكار المعادية للعقل، والتي لم تستطع أن تغير قبح الواقع المحيط.

وقال عصمت نصار أستاذ الفلسفة بجامعة بني سويف، جنوب القاهرة، لـ”العرب”، إن الثقافة العربية الحديثة مرت بعدة مراحل وتحولات فكرية عنيفة، غير أن الفترة الأصعب كانت خلال السنوات الثلاثين الماضية.

في تلك المرحلة تحديدا كانت الطبقة الوسطى في العالم العربي موزعة بين قراءة الكتب التجارية السطحية التي غالبا ما تقدم قصصا تافهة أو جنسية، وبين مطالعة الكتب الدينية بتوجهاتها السلفية شديدة التطرف، ما أدى إلى تقوقع الفلسفة داخل الجامعات والمعاهد العلمية فقط.

كما أن عدم ظهور عدد كبير من المفكرين الفلاسفة العظام في العالم العربي يقدمون أفكارا وطروحات قوية، أسهم في هذا العزوف، فضلا عن تركيز كافة الكتابات في الفلسفة على مقولات مجتزأة لفلاسفة غربيين أو عرب قدامى، لذلك لم يمثل هذا الإنتاج دافعا حقيقيا لصناعة اهتمام واسع النطاق بالفلسفة وما تطرحه من قضايا معقدة.

وأضاف نصار قائلا “تلك الفترة شهدت تصورا خاطئا مفاده أن هناك تناقضا كبيرا بين الفلسفة كعلم إنساني والدين كمعطى رباني، وأن على الناس أن يختاروا إما أن يكونوا متدينين أو متفلسفين، ولم تخل دولة عربية من هذه التصورات الهدامة، ولم تستثن من ذلك سوى بعض بلدان شمال أفريقيا، مثل المغرب وتونس، لأسباب خاصة”.

وفي اعتقاده، أن ظهور الفضائيات وانتشارها بدءا من حقبة تسعينات القرن الماضي أدى إلى وأد محاولات استنهاض الفكر الفلسفي، لأن الثيمة المعتمدة في ذلك اللون الإعلامي الجديد، اعتمدت بشكل كبير على قدر من التدليس والتهويل والمشادات والصدامات الكلامية، ما أصاب العقل العربي بالتشويش.

يمكن القول إن التحول المعاكس بدأ بعد ثورات الربيع العربي، التي عجلت بكشف خواء مشروعات بعض النخب، وأدت الاضطرابات المتلاحقة في العالم العربي، واتساع الفوضى غير الخلاقة، وتفكك بعض الدول، وتصاعد وتيرة الإرهاب والعنف، إلى ميلاد مجموعات من الرافضين للثيمات الحاكمة للفكر والثقافة والسياسة والإعلام، أسماهم المفكر عصمت نصار بـ”الذين يصرون على الفهم وعدم الاستسلام للواقع”.

وبدأ هؤلاء الرافضون والمقاومون للواقع الثقافي يكبرون شيئا فشيئا وتتسع قدرتهم على التأثير تدريجيا، وهم يسعون سعيا حثيثا إلى كسر فكرة الأحادية المهيمنة على الخطاب السياسي والديني والاجتماعي والثقافي، وهو ما يدفعهم دفعا لاستدعاء الفلسفة.

في رأي الدكتور أحمد سالم، أستاذ الفلسفة بجامعة طنطا، شمال غرب القاهرة، أن التطور الكبير الذي شهدته وسائل التكنولوجيا الحديثة، لعب دورا فعالا في زيادة الاهتمام بكتب الفكر والفلسفة، وضاعف من رواد هذا المجال.

وأضاف سالم، لـ”العرب”، أن استيعاب مواقع التواصل الاجتماعي لأعداد كبيرة من الجمهور في المجتمعات العربية عزّز التفات الكثير من العامة إلى مقولات وعبارات منقولة عن فلاسفة كبار، من القدامى والمعاصرين.

وذكر أن فكرة الانفتاح الحواري بين الناس، عبر السوشيال ميديا، أدت إلى نمو الشغف بكتابات الفلاسفة وأساليب محاوراتهم، وهو ما تحول إلى اهتمام بشراء الكتب المعنية بذلك، أملا في المزيد من المعرفة وتطوير الأفكار.

وشدد على ضرورة ملاحظة أن غالبية مشتري الكتب وقرائها ينتمون إلى الفئات العمرية الأقل سنا، وهم بطبيعة الحال الأكثر استخداما وارتيادا لوسائل التواصل الاجتماعي، ما يعني في النهاية أن تلك الأدوات كانت وراء رد الاعتبار للفلسفة بصورة مفاجئة للكثيرين.

وما يقوله سالم يمثل تصورا حقيقيا، لأن تمدد مواقع التواصل دفع إلى تصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة التي سادت الساحة الثقافية العربية.

وكانت كلمة فلسفة تحمل دلالات سلبية لدى الذاكرة الجمعية، ولم يكن غريبا أن يتم وصف كل شخص مجادل بأنه يتفلسف، وأحيانا كان السؤال الاستنكاري لمن يطرح آراء خاطئة يقول “هل ستتفلسف؟”، كأن الفلسفة رحلة تيه كلامية، لا نفع منها ولا طائل.

وانتشر تصور آخر مفاده أن الفلسفة علم صعب، عصي على الفهم، نخبوي إلى حد ما، وبعيد عن الشارع وقضاياه، ولا تتماس مع أوجاع ومشكلات العامة، وجرى خلق صورة ذهنية عن الفلاسفة باعتبارهم مجموعة من الحالمين غير الواقعيين، ويحيون في معزل عن الناس، لكن هذا التصور بات بحاجة إلى مناقشات جادة، واختبار حر لمقولات وأفكار الفلاسفة، وهو ما لا يمكن أن يتاح إلا بالكتابة الحرة، والتفكير المنطلق والبعيد عن القيود.