حتى بعد منتصف الليل أستيقظ لأرد على رسائل القراء

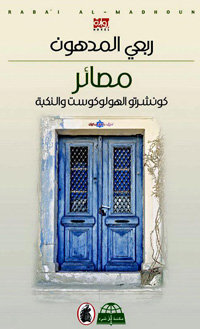

يكتب الروائي الفلسطيني ربعي المدهون، سيرة الفلسطيني الشاهد على وطن يضيع، في روايته “مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة” التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر لعام 2016، يكتبها سردا يختصر الواقع دون الإجابة عن أي تساؤلات، بنهاية مفتوحة على مسارات عدة لا تخلو من الحنين. معنى الرواية من وجهة نظر المدهون “كيان أدبي يصعب احتواؤه بتعريف محدد. لكن مجازا، أعتبرها العالم الذي يمكن العيش فيه بشروط أقل، تتحقق فيه متعة الكتابة، ويمكن إعادة النظر في الكثير من تفاصيله، وصياغته بطريقة إنسانية أفضل”.

عن روايته قال الروائي ربعي المدهون: “مصائر.. كونشرتو الهولوكوست والنكبة”، تعرض المشهد الفلسطيني بشقين، الأول؛ يخص الفلسطينيين الذين بقوا في فلسطين بعد نكبة 1948، وبحكم الواقع أصبحوا يحملون الجنسية الإسرائيلية. أما الشق الثاني؛ فيتحدث عن فلسطينيين هاجروا تحت وطأة الحرب والضغوط الأخرى التي يعيشها الناس.

الحنين الفعال

لكونه فلسطينيا، فهل يعدّ ذلك باعثا على شروعه في كتابة روايات لا يمكن كتابتها إلا بأسلوب واقعي مؤلم؟ يردّ ربعي المدهون: ليس تماما. فأنا لا أقدم تراجيديا أو مبالغات درامية، ولا أقترب أيضا، وحتى من زاوية قريبة، من عالم النوستالجيا بغية التأثير في مشاعر القارئ. لكن الواقع الفلسطيني الراهن يقدم نفسه في مشاهد يومية أليمة، تتجاوز حقائقها الواقعية المتخيل الروائي وتتفوق عليه، في حين تبدو بوابات المستقبل مغلقة بعد انهيار المشروع الوطني الذي ناضلت من أجله حركة التحرر الوطني قرابة أربعين عاما، وانتهى إلى سراب وطني، لا تكف القيادات والأحزاب والمنظمات والفصائل الفلسطينية، عن تأمله والركض خلفه. فمشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، أو حتى القابلة للحياة، لم يعد ممكنا. بينما الدولة الواحدة التي حلمت بها منظمة التحرير حتى سبعينات القرن الماضي ديمقراطية تكفل حق العيش والمساواة للجميع، باتت قائمة عمليا، ولكن بشروط استعمارية عنصرية، حيث الأراضي الفلسطينية مستباحة لأقدام المستوطنين الغزاة وكذلك البشر. حتى الزيتون، رمز الفلسطينيين المقدس وغذاؤهم، بات، منذ سنوات طويلة، غذاء يوميا لجرافات الاحتلال.

المدهون يشكل السرد من عناصر عدة، تتقدم فيها خبراته البحثية والصحافية لترفع الريبورتاج إلى مستوى المتخيل الأدبي

يضيف الكاتب: ما أقدمه في أعمالي، هو الحقيقة عارية. لا أخدع نفسي، ولا أضلل قارئي، فدور الروائي والمثقف وعموم النخبة هو دور تنويري بالدرجة الأولى. لهذا أضع أمام الفلسطيني يهوديا كامل الحضور، له ملامح إنسانية، لكنه يعيد تخليق المآسي الفلسطينية بلا انقطاع، بكلمات الناقد فيصل دراج.

ويقول المدهون عن السبب الكامن وراء هذا الحنين في أعماله وخاصة رواية “مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة”: ربما هو التقدم في السن الذي لا يرى في أفق المعيش عودة ممكنة إلى الوطن. لكنه ليس نوستالجيا قاتلة للسرد على أي حـال. وهو ذو بلاغة تتقدم من القارئ بسرد مختلف ومغاير، لا يحاول ابتزاز مشاعره أو التلاعب بتطلعاته إلى تحقق أحلامه البعيدة. لقد استبدلت هذا كله بما أطلق عليه الناقد دراج “بلاغة الحنين”، واعتبره الشاعر إيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطيني “الحنين الفعال”.

رواية “مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة”، تناولت الظروف التاريخية في أربع مرويات متصلة. فهل كان الكاتب يريد كتابة رواية تاريخية من وجهة نظر إنسانية خاصة؟ يوضح ربعي المدهون: في رواية “مصائر” وقائع تاريخية وليس تاريخا. فيها معلومات جغرافية وليست خرائط. فيها شخصيات عاشت مراحل تاريخية فعلا، لكنها ليست شخصيات تاريخية. والرواية، بمعنى ما، حاولت تقديم صورة بانورامية لفلسطين، أعيد فيها خلق المكان الذي هجره أصحابه وعاش فيه غرباء لا ينتمون إليه، ولا يستشعرون نبض كيانه. وفي إطار هذه الصورة، ثمّة حكايات لفلسطينيين عاديين، تعدّ حياتهم تفاصيل مهمة في السردية الكبرى، التي تبدو وكأنها تأريخ لمرحلة أو مراحل.

بيتي الأول

|

يقول ضيفنا: بعد غربة قاربت السبعين عاما عن مسقط الرأس، والعيش خمسين عاما منها بعيدا عن مخيم اللجوء في خان يونس في قطاع غزة، اتخذ الحنين بعدا آخر، وأصبحت من المنفى أرى الوطن من زوايا جديدة، حيث كل المدن الفلسطينية والقرى باتت مسقط رأس لي، والحلم بالعودة استحال مشروعا للحياة فوق تراب الوطن، أيّ تراب، أو الموت عليه، حيث تعود الروح إلى بداياتها. بهذا المعنى يتشكل شوقي واشتياقي للوطن، ولبيتي الأول الذي لم يعد يتعرف عليّ.

يكتب الرواية ويعمل في الصحافة، هذه الاشتغالات ارتبطت ببعضها في روايات المدهون. وهو يرى أنه إذا أضيف إليهما العمل البحثي لثماني سنوات، والتلفزيوني لست سنوات، وتنقله في عواصم مختلفة لغة وحضارة، تصبح السنوات في مجموعها مدّة لخبرة عميقة متعددة الجوانب، ومنبعا لتأثيرات تقنية بالغة الأهمية في بناء سرد يستفيد من ممكنات هذه الخبرة وغناها. وهذا واضح تماما للقارئ قبل الناقد، في “السيدة من تل أبيب”، وفي “مصائر”، حيث يتشكل السرد من عناصر عدّة، تتقدم فيها تلك الخبرات البحثية والصحافية المكتوبة، والمتلفزة لترفع الريبورتاج الصحافي إلى مستوى المتخيل الأدبي، حيث الصورة مشهدية ثلاثية الأبعاد تمكن القارئ من العيش داخل المشهد.

في العام 2010، وصلت رواية “السيدة من تل أبيب” إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر للرواية العربية، وعام 2016 وصلت رواية “مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة” إلى القائمة القصيرة أيضا. فما الذي تغيّر في ربعي المدهون الإنسان والروائي؟ يقول ضيفنا: تجاوزت التحدّي الأكبر الذي طرحته عليّ “السيدة من تل أبيب”، نظرا إلى شهرتها، ووصولها إلى القائمة القصيرة للبوكر. كان عليّ أن أثبت أن إنجازها لم يكن مصادفة، أو رحلة قمت بها إلى البلاد بعد غربة امتدت أربعين عاما، كما ألمح البعض بمكر استثنائي، أو أن أعيش مكتفيا بما حققته لي، كصاحب عمل مميّز وحيد، شأن نماذج أخرى عرفها العالم. وقد اخترت التحدّي، وجاءت مصائر لتمنحني مكانا ثابتا على خارطة الرواية. وهي تدخل الآن مرحلة إعداد طبعتها الثالثة خلال وقت قصير، وقد بدأت مبيعاتها تتجاوز سرعة مبيعات “السيدة من تل أبيب” في فترة زمنية مماثلة.

يضيف: أما على الصعيد الشخصي، فقد أصبحت أكثر قربا من قرائي الحاضرين في تفاصيل حياتي اليومية، بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أسعد حتى حين يوقظني تنبيه ما على رسالة من قارئ بعد منتصف الليل. وأنهض للردّ عليها. لقد نشأت، خلال السنوات الخمس الماضية، صلات قوية وعلاقات جيّدة بيني وبين الأوساط الثقافية العربية، وخصوصا في مصر. وترك هذا تأثيره عليّ ككاتب، باتت لديه حسابات كثيرة في العلاقة مع المحيط، بما فيه الصحافة. ووسائل الإعلام الأخرى. كما نقلتني هذه القفزة الأدبية، إلى أوساط لم أكن طرفا حاضرا فيها. لقد عمّق هذا لديّ الإحساس بالمسؤولية تجاه الكتابة، خصوصا وأنني أغوص في مشكلات سياسية، وأغامر بطروحات تخرج عن مألوف الرواية، وتواجه الخطابات السائدة، بما ينطوي عليه هذا من تجريب ومغامرة. لكني في المقابل أصبحت مطمئنا أكثر إلى ما أكتبه، وأشعر بارتياح كبير لكل ما حققته. لقد قرّبتني “مصائر” من الوطن بشكل أكبر وغير مسبوق. ومنذ بدأت كتابتها، لم أعد منفيا، على الرغم من أنني أعيش في لندن.