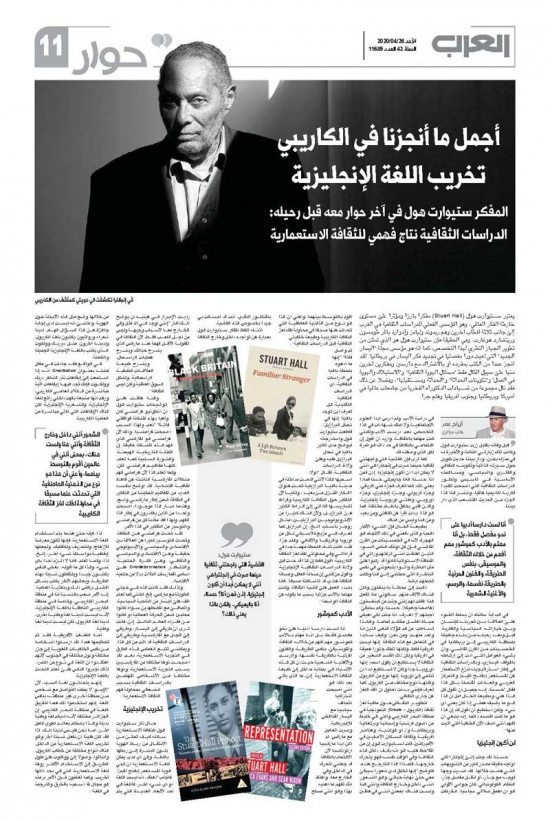

اللقاء بغالب هلسا على درجات كلية الفنون في بغداد

لم ينقطع الاحتفاء الأردني بشخصية الروائي غالب هلسا ولا بأعماله الروائية والقصصية، فهو وعلى الرغم من لكنته المصرية، يعتبره الأردنيون أيقونتهم الروائية. مؤخراً، أعلنت دار “أزمنة للنشر” في عمّان عن قرب صدور الأعمال الروائية الكاملة للروائي الأردني الراحل، وكانت قبل 17 عاما قد شرعت في إصدار أوّل لهذه الأعمال التي باتت في حكم النافدة، وكونها من أكثر النتاجات الأدبية الأردنية أهمية في القرن العشرين.

تحظى الأعمال الأدبية لغالب هلسا بمكانة رفيعة في السرد الروائي العربي، وقد أعلن الكاتب والروائي إلياس فركوح أن دار “أزمنة” بصدد إصدار أعمال صاحب “ثلاثة وجوه لبغداد” في ثلاثة مجلدات، تتضمن 2316 صفحة.

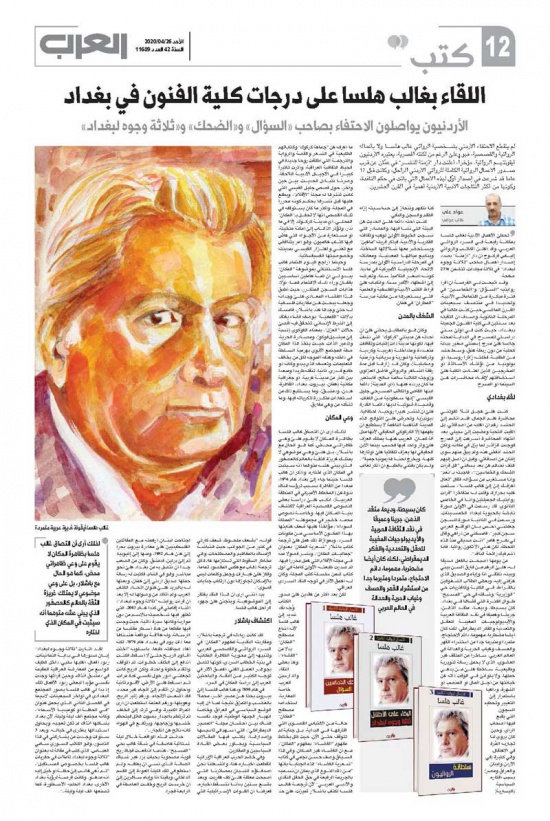

وقد أتيحت لي الفرصة أن أقرأ روايتيه “السؤال” و”الخماسين” في فترة مبكرة من اهتماماتي الأدبية، وتحديدا في منتصف سبعينات القرن الماضي حين كنت طالبا في المرحلة الثانوية. وصدف أن التقيته بعد سنتين في كلية الفنون الجميلة ببغداد، حيث كنت في أولى سنيّ دراستي للمسرح. في البداية لمحته جالسا على مدرج إسمنتي صغير ببدلة كحلية من دون ربطة عنق، وسط حشد من الطلبة، فخلته زائرا روسيا، أو بولونيا من أؤلئك الأساتذة أو المخرجين الذين اعتادت الكلية على استضافتهم لإلقاء محاضرات عن السينما أو المسرح.

لقاء بغدادي

كنت على عجل لئلا تفوتني محاضرة علم الجمال، فلم أنضم إلى الحشد رغم أن أغلبه من أصدقائي، بل ألقيت التحية ومضيت إلى سبيلي. بعد انتهاء المحاضرة أسرعت إلى المدرج فوجدت الزائر لما يزل في مكانه، ولكن الحشد انفض عنه، ولم يبق منهم سوى إثنان من أصدقائي، وقبل أن أصل إليهم هتف أحدهم عن بعد يسألني “هل قرأت الضحك والخماسين؟”، فأجبته بـ”نعم” وأنا مستغرب من سؤاله، فقال “تعال أعرّفك إذن إلى غالب هلسا”، سلّمت عليه بحرارة، وقلت له متفاخرا “قرأت روايتيك الجميلتين وأنا في الخامس الثانوي. لقد رسمتَ في الأولى صورة نابضة بالحيوية لبغداد الخمسينات، ورسمتَ في الثانية صورة للسجن جعلتني أحس بأن الواقع العربي سجن كبير”، فأمسكني من ذراعي وقال لي بفرح غامر “أنت صديقي منذ هذه اللحظة، لكن عدني ألاّ تكون روائيا، فأنا أشم فيك رائحة الناقد”.

من يومها أصبحت بالفعل صديقا له، على الرغم من فارق السن بيني وبينه، نلتقي أنا وإياه والصديق الذي عرّفني إليه، وبعض الطلاب الشغوفين بالقراءة، في الكلية وكافتريات حي “الوزيرية” وشقته في حي “المسبح” طوال الفترة التي قضاها في بغداد. كان بسيطا، وديعا، متقد الذهن، جريئا وعميقا في نقد الثقافة العربية والأيديولوجيات المغيبة للعقل والتعددية والفكر الديمقراطي، لكنه كان أيضا مضطربا، مهموما، دائم الاحتجاج، متمردا ومتبرما جدا من استشراء القهر والعسف وغياب الحرية والعدالة في العالم العربي، ساخرا من المثقف غير العضوي، الذي لا يحمل رسالة تنويرية وطليعية، ساخطا على من يدعي حملها، ولا يتوانى في الوقت ذاته عن خيانتها من أجل المال أو المنصب أوالشهرة، وداعيا باستمرار إلى التغيير وتحطيم السجون التي يقبع فيها أصحاب الرأي. وحين كان يروي لنا تجاربه المُرة في الاعتقال، وهي كثيرة (في الأردن ولبنان والعراق ومصر) بسبب أفكاره السياسية (اليسارية) كنا نتفهم وننحاز إلى حساسيته إزاء الظلم والسجن والنفي.

كنت أحثه دائما على الحديث عن البيئة التي نشأ فيها، والمصادر التي نسجت الخيوط الأولى لوعيه وثقافته الفكرية والأدبية، فيذكر قريته “ماعين” ويستحضر معها شلالاتها الساخنة، وينابيع مياهها المعدنية، ومعاناته في المرحلة الدراسية الأولى بمدرسة الاتحاد الإنجيلية الأميركية في مأدبا، كونه أصغر التلاميذ سنا، وتعرضه إلى اضطهاد الأكبر سنا، وانكبابه على قراءة الكتب الأدبية والفلسفية والعلمية التي يستعيرها من مكتبة مدرسة “المطران” في عمّان.

الشغف بالمدن

وكان هو بالمقابل يحثني على أن أحدثه عن مدينتي “كركوك” التي نشأتُ فيها، لكونها مدينة ذات إثنيات وثقافات متعددة ومتداخلة (عربية وكردية وتركمانية وآشورية وسريانية وأرمنية وصابئية)، وكان قد زارها قبل مدة رفقة الشاعر والروائي فاضل العزاوي وزوجته الكاتبة سالمة صالح، فأستعير ما كان يردده عنها (أي المدينة) دائما ابنها القاص والكاتب المسرحي جليل القيسي “إنها سمفونية من اللغات، وقصيدة ضوئية لديها دائما القدرة على أن تنشر عبيرا روحيا، احتفاليا، ديونيزيا، وتحرض على التوهج. هذه المدينة الناعسة الناعمة لا يستطيع أن يفهمها إلّا الكركوكي الحقيقي، لأنها مثل آلة كمان، الغريب عنها يمتلك العزف على وتر واحد فيها فحسب، بينما الابن الحقيقي لها يعزف تلقائيا على أوتارها كلها، ويخرج لحنا هارمونيا جميلا”.

كان بسيطا، وديعا، متقد الذهن، جريئا وعميقا في نقد الثقافة العربية والأيديولوجيات المغيبة للعقل والتعددية والفكر الديمقراطي، لكنه كان أيضا مضطربا، مهموما، دائم الاحتجاج، متمردا ومتبرما جدا من استشراء القهر والعسف وغياب الحرية والعدالة في العالم العربي

ولم يكن يفتني بالطبع أن أذكر لغالب ما أعرفه عن “جماعة كركوك” وكتاباتهم الطليعية في الشعر والقصة والرواية والترجمة التي أطلقت روحا جديدة في الحياة الثقافية العراقية، وأثرت تأثيرا كبيرا في الأجيال الأدبية اللاحقة. وصرنا نتبادل الحديث، بين حين وآخر، حول قصص جليل القيسي التي كانت تنشرها له مجلة “الأقلام”، ويطلع عليها قبل نشرها بحكم كونه محررا في المجلة، وأكثر ما كان يستوقفه في تلك القصص أنها لا تحفل بـ”المكان” المحلي، أي مدينة كركوك، إلا في ما ندر، وتؤثِر الذهاب إلى أمكنة متخيلة، أو مستعارة من الأجواء التي عاش فيها كتّاب عالميون، وهو أمر يتناقض مع تغنّي واعتزار القيسي بمدينته وخصوصيتها الفسيفسائية.

وحينما أراجع اليوم اهتمام غالب هلسا الاستثنائي بموضوعة “المكان” يبدو لي أن ثمة عاملين أساسيين يقفان وراء ذلك الاهتمام هما: أوّلا، عذابات السجن المتكرر، حيث أطبق هذا الفضاء المعادي على وجدانه وجعله يبحث عن مقاربات فلسفية له حتى وجدها عند باشلار، فأمسك بدلالته “القمعية” بوصفه فضاء يفتقد إلى الشرط الإنساني، تتحقق فيه أقصى حالات “العزل”، بمعناه الفوكوي (نسبة إلى ميشيل فوكو)، ومصادرة الحرية، وتدمير الذات، حيث يتخذ هذا المكان صفة المجتمع الأبوي بهرمية السلطة في داخله وعنفه الموجه لكل من يخالف التعليمات، وتعسفه الذي يبدو وكأنه ذو طابع قدري. ثانيا، تنقله طريدا ومبعدا بين أكثر من مدينة عربية، أو جغرافية مكانية (عمّان، بيروت، بغداد، القاهرة، عدن، ودمشق)، وما يستتبع ذلك من استعادات متكررة لذكرياته فيها، وما تشكّله من وعي مفارق.

وعي المكان

لذلك أرى أن التصاق غالب هلسا بظاهرة المكان لا يقوم على وعي ظاهراتي محض، كما هو الحال مع باشلار، بل على وعي موضوعي لا يمتلك غريزة الثقة بالعالم كالعصفور الذي يبني عشه متوهما أنه سيثبت في المكان الذي اختاره. وأذكر أن غالب هلسا حينما جاء إلى بغداد عام 1976، مبعدا من القاهرة بسبب ترؤسه هناك ندوة عن (المخطط الأميركي في المنطقة العربية)، انكب على دراسة بعض النصوص القصصية العراقية لاكتشاف بنية المكان فيها، وخاصة نصوص محمد خضير في مجموعته “المملكة السوداء”، مؤاخذا عليها ضعف عنايتها بهذا المكون الأساسي من مكونات السرد، وبموازاة ذلك عمل على ترجمة كتاب باشلار “شعرية المكان” بعنوان “جماليات المكان”، ونشر فصولا منه في مجلة الأقلام التي عمل محررا فيها، ثم صدرت طبعته الأولى كاملة في أول كتاب ضمن سلسلة كتب المجلة، وكان له أعمق الأثر في توجه النقد السردي العراقي.

لكن بعد أكثر من عقدين على صدور الكتاب وُجّه نقد شديد إلى غالب هلسا لأنه أشاع مصطلح “المكان” بدلا من “الفضاء”، وعدّ بعض النقاد والدارسين العرب، خاصة المغاربة، استخدامه مصطلح “المكان” حالة من الالتباس القصوى التي اقترفها في البداية، بل جناية لم تتوقف حتى الآن، حيث ظل يختلط مفهوم “الفضاء” بمفهوم “المكان”، مع أن الفضاء غير المكان. وفي هذا السياق وصف حسن نجمي في كتابه “شعرية الفضاء” هذه الجناية بأنها “من ذلك النوع الذي يمكن أن نسميه بالجريمة الرفيعة في حق الحقل النقدي والأدبي العربي” لأن ترجمة غالب هلسا لكتاب باشلار تميزت، على حد قوله، “بضعف ملحوظ، ضعف كارثي في كثير من الجوانب، حيث هشاشة الإمساك بالمفاهيم والمصطلحات، وهي مخاطر السقوط التي تستلزمها عادة كل ترجمة؛ ذهاب مع عكس المقصود تماما، وقفز على عبارات وجمل وكلمات ليس بالإمكان تجاوزها دون ارتكاب جنايات قصوى”.

بيد أنني أرى أن هذا النقد يفتقر إلى الموضوعية، ويتجنى على جهود الراحل غالب هلسا.

اكتشاف باشلار

لقد كانت ريادته في ترجمة باشلار، ومقاربته النقدية لمفهوم “المكان” في السرد الروائي والقصصي العربي، وتنبيهه إلى محورية الظاهرة المكانية في بنية الخطاب السردي، كونها تتصل بجوهر العمل الفني، أعمق الأثر في توجه الكثير من النقاد والباحثين العرب إلى دراسة المكان في السرد.

في عام 1980 ودعنا غالب هلسا إلى بيروت بحثا عن مصير آخر، محملا بالغضب والتمزق نتيجة لما آل إليه الوضع السياسي في العراق، وخاصة انهيار الجبهة الوطنية، فوجد نفسه هناك بين أحضان مجلة “المصير الديمقراطي”، التي أسهم في تأسيسها وإصدارها، يكتب فيها المقالات السياسية، ويحاور بعض القادة السياسيين والمفكرين.

لذلك أرى أن التصاق غالب هلسا بظاهرة المكان لا يقوم على وعي ظاهراتي محض، كما هو الحال مع باشلار، بل على وعي موضوعي لا يمتلك غريزة الثقة بالعالم كالعصفور الذي يبني عشه متوهما أنه سيثبت في المكان الذي اختاره

وفي خضم الحرب العراقية الإيرانية انقطعت أخباره عنا، وانشغلنا نحن أصدقاؤه الشبان بمصائرنا التي أصبحت معلقة على كف عفريت. وبعد بضع سنين بدأنا نتسقّط أخباره، فعرفنا أن القوات الإسرائيلية التي اجتاحت لبنان أرغمته مع المقاتلين الفلسطينيين على مغادرة بيروت بحرا إلى عدن عام 1982، ومنها إلى إثيوبيا، ثم إلى برلين، فدمشق. وكان من الصعب جدا أن نتصل به من بغداد على نحو مباشر وهو في الشام، فكتبت له رسالة حملها صديق أردني إلى عمّان، وبعثها له بالبريد على عنوان اتحاد الكتاب العرب، ولم أتأكد من وصولها له إلاّ بعد أن قرأت روايته “ثلاثة وجوه لبغداد”، أثناء إقامتي في كندا عام 2005، التي تظهر فيها شخصيته بالاسم من دون مواربة وكأنها سيرة ذاتية، حيث وجدت فيها مقطعا من عدة أسطر مقتبسا من الرسالة، وله علاقة بواقعة عشناها معا ذات يوم في بغداد عام 1979، لكنه أعاد صياغته، طبعا، بأسلوبه “أخذت أقاوم الريح حتى لا أسقط، فكنت أندفع إلى الخلف خطوات، ثم أتوقف، وأتقدم خطوة واحدة، ولكن الريح كانت تجعلني أدور حول نفسي عدة مرات، ثم أسقط على الأرض، لأقوم ثانية وأحاول أن أتقدم إلى اتجاه غير محدد، فقد أضعت الاتجاه.. ورغم زئير الريح، وعويلها، ورغم العتمة استطعت أن أرى المرآة الكبيرة، وهي ترتد إلى الخلف، ثم ترتطم بالجدار بصوت هائل فيتحطم خشبها وزجاجها، ويرتفع في الهواء كأنه ناتج عن انفجار…”.

حدثت هذه الواقعة خلال ليلة شتائية عاصفة في شقة غالب بحي “المسبح”، عندما اندفعت فجأة ريح قوية، مصحوبة بحبات برَد عبر شباك الصالة الذي نسي أن يغلقه. ولم أستطع في تلك الليلة العودة إلى القسم الداخلي، وبقينا أنا وإياه ساهرين إلى أن خرست الريح وخفت العاصفة في الرابعة فجرا.

لقد أثارت “ثلاثة وجوه لبغداد” إبان صدورها في بداية الثمانينات، ردود أفعال، أغلبها سلبي، داخل الطيف الواسع من المعارضة العراقية المقيمة في دمشق آنذاك، وحين قرأتها وجدت نفسي مؤيدا لبعض ردود الأفعال تلك، إذ بدا لي غالب هلسا يصور المجتمع البغدادي في أواخر السبعينات، لاسيما في الفصل الثاني الذي يحمل عنوان “في الحفلة أو كوميديا الأسماء”، وكأنه مجتمع ألف ليلة وليلة، لأن بغداد بشكلها آنذاك لم تكن تعجبه، ويحاول استبدالها بأخرى في خياله. وبعد 3 سنوات وجدت من يشاركني في هذا التصور، وهو الكاتب السوري سامي العباس، الذي كتب في مقالة له بعنوان “ثلاثة وجوه لبغداد تأملات في حفريات غالب هلسا بخصوص المستقبل”، “ثم دُعي غالب إلى حفلة أو خيّل إليه أنه مدعو. وكانت فرصة لرؤية بغداد الأخرى، بغداد الحلم- الأسطورة، كما تصنعها ألف ليلة وليلة…”.